メディア情報

週刊女性セブン(2022年7月28日号)に

「院長の若見えのためのエクササイズ」の記事が掲載されました。

姿勢から見る若さとは

「いくつになっても若々しく見える人の特徴として姿勢のよさがあげられる」というのは、スポーツ整形外科医の中里伸也さんだ。

「背中が丸くなって猫背になると『年をとったな』という印象を持たれます。それは背中の部分の胸椎が丸くなっているから。高齢者の背中が丸まっているのは、加齢に伴う筋力の衰えからです」(中里さん・以下同)

しかし、最近は若い世代でも猫背が深刻になっている。

「スマホの見過ぎによる、巻き肩が増えています。スマホを見るときに、肩が体よりも前に出てしまい、そのまま筋肉がこわばってしまうことも要因にあげられています」

エステティックサロン『ソシエ・ワールド』が‘13年に20~50代の女性600人を対象に行った調査では、猫背の人は、実年齢よりも4~6才年をとって見え、その多くがスマホを長時間利用していることが明らかになっている。

「背中が丸まり、肩が前にきてしまうと、胸郭が狭まります。胸郭のあたりには心臓や肺などがあるので呼吸が浅くなり、血流が悪くなるため、だるさや肩こりなどの弊害が出て、動くのがおっくうになります。そうなると、体を動かすのが嫌になり、太りやすい体質に。また、猫背になると、お腹の部分も丸まってしまい、下腹がポッコリと出てしまう原因にもなります。まずは姿勢を正し、すっきりとした若々しい体に戻すことが大事です」

中里さんがすすめるのは以下で紹介するエクササイズだ。

「スマホを見終わったら、胸を開くことを意識しましょう。胸を開くことで、肩甲骨周りの筋肉が鍛えられ、猫背を防ぐことができます。また、台所で洗い物するときも胸を開くことを意識しながら行うといいでしょう」

そのほか、スクワットも有効的だという。

「スクワットは、お尻を突き出し、両ひざをつま先よりも前に出すこと。これを意識して15~20回、気づいたときにしてみてください。スマホを見るときは、目線の高さにスマホを持っていき、前かがみにならないように気をつけてください」

また、椅子に座るときの姿勢にも気をつけたい。

「椅子は、足の裏がしっかり床につく高さに。そして、深く腰かけ、ひざを直角に曲げている状態で骨盤がしっかりと立っているようなイメージで座りましょう」

これらを意識して日々実践すれば、姿勢は改善できる。

「筋力は高齢になっても鍛えれば向上します。あきめないで、適度な運動でいつまでも若く動ける体を手に入れましょう」

老化は待ってくれない。だからこそ、1日でも早く食い止める行動を起こそう。

若見えのためのエクササイズ

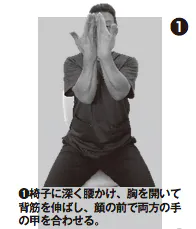

① 椅子に深く腰かけ、胸を開いて背筋を伸ばし、顔の前で両方の手の甲を合わせる。

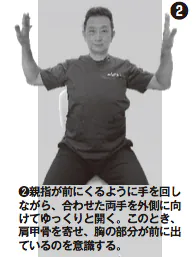

② 親指が前にくるように手を回しながら、合わせた両手を外側に向けてゆっくりと開く。このとき、肩甲骨を寄せ、胸の部分が前に出ているのを意識する。

③ ②から両手が上に引っ張られるようにゆっくり上げる。

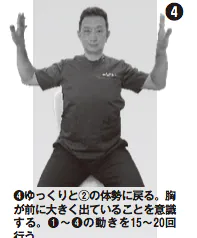

④ ゆっくりと②の体勢に戻る。胸が前に大きく出ていることを意識する。①〜④の動きを15〜20回行う。

姿勢で若くなるための5か条

●常に背中を伸ばして肩甲骨を内側に寄せる。

●スマホは目線と同じ高さで使う。

●皿洗いのときは胸を開いた姿勢を意識する。

●お尻を後ろにつけて、骨盤が「立つ」イメージで座る。

●お尻をつき出してスクワットをする。

中里院長/ Nクリニック院長。日本体育協会公認スポーツドクター。

プロバスケットチーム『大阪エヴェッサ』チーフドクターを務める。

クリニックばんぶう(BAMBOO)2021年5月号に

「Nクリニック」の記事が掲載されました。

治療の選択肢を広げて

プロアスリートをサポート

【海外の効果的な治療法も積極的に導入し普及】

2009年6月に大阪府岸和田市に開院したNクリニック。

中里伸也院長は、16年にわたり大阪厚生年金病院やアメリカミネソタ州ミネアポリスにあるスポーツメディカルセンター、喜多病院(現:岸和田リハビリテーション病院)などでスポーツドクターとして研鑽。プロスポーツ選手の治療のほか、体育大学の学校医、プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」のチームドクターとして活動してきた。培ってきたプロアスリート向けの診療をアマチュアアスリートにも提供したい思いから、開業を決意したという。

そんな同院では、痛みを取る目的のみの薬はなるべく使わず、かつ侵襲性の高い手術だけではない治療法を模索している。たとえば、ヨーロッパで治療実績のある「集束型体外衝撃波治療(痛みのある患部に照射することで除痛と組織修復を促進する)」を、国内でいち早く導入。従来の適応疾患に加えて疲労骨折や離断性骨軟骨炎や変形性膝関節症などへの治療実績を重ね、その成果を学会で発表するなど、有用な治療の普及促進にも努めている。

「プロ・アマを問わずスポーツをする人が身体パフォーマンスを最大限に活かせるように、保険診療だけではなく自費診療も取り入れ、治療の選択肢を広げてきました。国内で普及していない治療法でも、患者さんに良いと思ったものは積極的に採用し、効果を検証しています」と、中里院長は語る。

これまでの治療で、体外衝撃波治療に「PRP療法(血小板から放出される成長因子等の成分により傷んだ組織の修復や関節炎の症状軽減を促進する再生医療)」や、アキュスコープ(微弱電流治療器)を組み合わせることで、より早く確実に復帰できることなどもわかってきたという。実際に、他院で「手術しかない」と言われた選手で、同院でこの治療を受け手術を回避したケースも多々ある。

こうした他にはないユニークな治療と実績から、プロ野球選手やプロゴルファー、バレーボールやバスケットボール、卓球選手やバレリーナなどのプロアスリートはもちろん、アマチュアや学生アスリートの受診も多い。また、評判を聞きつけ台湾や中国など海外のアスリートも来院するという。現在、1日当たりの外来患者数は200~220人。プロ・アマ含めたスポーツ関連の患者が6から7割、それ以外の高齢者や一般人の患者が3から4割を占めている。

【患者の専属トレーナーとも連携し効果的なリハビリに】

さらに、プロアスリートの治療やリハビリなどに関しては、日ごろその選手のサポートしている専属トレーナーにも診察への同席をすすめており、効果の高いリハビリ方法を共有することで、通院時以外にも常時実践してもらえるように指導している。

「当院だけでできることは限られています。特に、遠方から来られた方は何度も通院するのは難しいため、当院でしかできない治療を終えたら、あとは沿革からでもサポートできるように、その方の専属トレーナーや整骨院の先生方と連携するようにしています」(中里院長)

また、手術が必要だと判断した場合は、同院が連携する全国各地の病院から、患者の症状や病態の進行、疾患部位などごとに適切な場所で手術やセカンドオピニオンを受けられるように紹介している。この場合、術後のリハビリなどのアフターケアは基本的に同院が引き継ぐが、退院後も病院の主治医と同院の理学療法士が連携を続け、術者である病院の主治医の意図に沿ったリハビリが行えているか、確認しながら進めている。

また、医学的治療やリハビリに加えて、鍼灸やトレーニングも組み合わせることで、治療効果の向上を図っている。そのため、同院には治療院やトレーニングルームも併設しているほか、アスリートが遠征先や実家などでも診察に基づいたリハビリ・トレーニングが受けられるように、札幌・福岡・名古屋・京都などのトレーニングジム、鍼灸院とも提携。さらに、必要に応じて同院のトレーナーの派遣も行っている。

「しっかりした検査に基づいていれば、鍼灸やリハビリは治療効果を向上させてくれる有益な手段です。鍼灸師やトレーナーと定期的にミーティングし、当院に併設したパフォーマンスコート(スポーツコート)で身体の動きを確認しながら、本人を含むチームで治療方針を決めて実行していきます」と、中里院長は説明する。

これらアスリート向けに開発された治療法は、実績を重ねた現在、一般患者の治療にも応用されている。中里院長は、「なるべく早く治したいという気持ちは、アスリートも一般患者さんも同じです。選択肢を提示して説明をすると、自費診療でも受けたいという患者さんは多くいます」と語る。

今後も常にアンテナを張って、よりよい治療法がないか探索していきたいという中里院長。

「より多くの選手が通いやすいよう、大阪市内での分院展開なども検討しています。私1人でできることは限られているので、スポーツ医療に対する思いやフィロソフィーを共有できる医師に出会えたら、共同経営という形で事業を拡大していけたら良いですね」と今後の展望を語ってくれた。

中里院長

自身もバスケットやゴルフなどスポーツが

趣味の中里伸也院長

同院はビル2階にあり、1階はトレーニングジム、3階はリハビリスペースになっている

3階のリハビリスペースにも、体外衝撃波治療ができる機器を備えている

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2020年9月9日放送に中里院長・

PEP Osakaの狩野が出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「引き締まった美ボディを!女子『プロテイン』のススメ」

【要旨】

『プロテイン』は「筋肉増強を目指す人のもの」と思われがちですが、実は引き締まったボディを目指す女性や、タンパク質不足になりがちな高齢者にも人気で、栄養補助食品として最近特に注目されています。女性に向けた効果的なプロテインの摂り方などを特集いたします。

『プロテイン』は「筋肉増強を目指す人のもの」と思われがちですが、実は引き締まったボディを目指す女性や、タンパク質不足になりがちな高齢者にも人気で、栄養補助食品として最近特に注目されています。女性に向けた効果的なプロテインの摂り方などを特集いたします。

【プロテインとは?】

「プロテイン」とは、直訳すると「タンパク質」のこと。肉や魚、大豆製品などに含まれるタンパク質成分だけを抽出したものです。タンパク質は、筋肉をはじめ、内臓や皮膚など体の様々な部分を構成するのに欠かせない栄養素です。通常の食事でしっかりとタンパク質を摂るためには、同時に脂質、つまり脂分もいっしょに摂ってしまうことになるため、タンパク質だけの「プロテイン」が重宝されています。

【プロテインの種類について】

●動物性の「ホエイプロテイン」:原料は牛乳で、筋肉をしっかりと増強したい人に向いています。

●動物性の「ホエイプロテイン」:原料は牛乳で、筋肉をしっかりと増強したい人に向いています。

●動物性の「カゼインプロテイン」:「ホエイプロテイン」にアミノ酸の「グルタミン」が含まれたもので、比較的ゆっくりと吸収されます。

●植物性の「ソイプロテイン」:「ソイ」とは「大豆」のことで、大豆には「大豆イソフラボン」という成分があって、これが美肌や脂肪燃焼に効果があると言われています。

女性には「ソイプロテイン」がおすすめです。通常プロテインは「パウダー状」になっているものが多く、水や牛乳などに溶かして飲みます。他にもドリンクやゼリー状、スナックタイプのものなどがあります。

【プロテインの摂取量について】

日本人の成人女性は1日50gほどが必要量です。例えば卵1個、ハム1枚のハムエッグでだいたい10gちょっとなので、食事から摂ろうと思えばハムエッグ5つということになります。

実際に食べるとカロリーもコレステロールも多すぎるかといって、プロテインだけでは空腹感を満たすことはできません。自分の食事から摂っているタンパク質をプロテインで補う形が良いです。

最初は1日10~20g、体重や筋肉の感じを見ながら30gくらいまで、時間をかけて増やしていくのがオススメです。

【プロテインの摂取タイミングについて】

基本はトレーニング後30分以内に摂取しましょう。トレーニングで痛めつけた筋肉が修復をしようとしているときが、一番効果的にタンパク質が吸収されます。

基本はトレーニング後30分以内に摂取しましょう。トレーニングで痛めつけた筋肉が修復をしようとしているときが、一番効果的にタンパク質が吸収されます。

他には3度の食事の中で最もタンパク質が不足しがちな「朝食のタイミング」で摂ったり、成長ホルモンが分泌されやすい夜中に向けて「寝る前に摂る」のも効果的です。

【プロテインを摂取する時の注意】

プロテインの1日の摂取量をしっかり管理しないと摂りすぎになります。摂りすぎると、余ったタンパク質を脂肪に変えて体がため込んでしまうので逆効果になります。プロテインはあくまで不足しているタンパク質を補う「補助食品」として活用しましょう。

肝臓に問題がある人は、タンパク質の摂りすぎは病状を悪化させる可能性があるので、必ず医師に相談してください。

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2019年5月13日放送に中里院長・

理学療法士の辰谷が出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「肩こりや腰痛に繋がる!“巻き肩” の原因と対処法」

【要旨】

“巻き肩”とは、背中の肩甲骨が外側に広がり、肩が内側に巻いた状態になり、左右の肩を結んだラインが丸まっている状態で、体型が悪く見えるだけでなく肩こりや首こり、さらに呼吸障害や自律神経障害にまでなる可能性があります。巻き肩になると猫背になるので女性は特に老けて見られたり、胸が小さく見えたりと女性には視覚的にもデメリットも大きいのです。

“巻き肩”とは、背中の肩甲骨が外側に広がり、肩が内側に巻いた状態になり、左右の肩を結んだラインが丸まっている状態で、体型が悪く見えるだけでなく肩こりや首こり、さらに呼吸障害や自律神経障害にまでなる可能性があります。巻き肩になると猫背になるので女性は特に老けて見られたり、胸が小さく見えたりと女性には視覚的にもデメリットも大きいのです。

【巻き肩の原因と、肩周り・身体への影響は?】

原因としては姿勢の悪さからくるもので、「スマホ巻き肩」といわれるほどスマートフォンの使用から不調を訴えるケースが多いです。スマートフォンはパソコンと違って軽くて動かしやすく、画面が小さいので自分の楽な姿勢で目から近い位置で操作しがちです。

原因としては姿勢の悪さからくるもので、「スマホ巻き肩」といわれるほどスマートフォンの使用から不調を訴えるケースが多いです。スマートフォンはパソコンと違って軽くて動かしやすく、画面が小さいので自分の楽な姿勢で目から近い位置で操作しがちです。

人間は背筋を伸ばそうと思うと手は真下や後ろにあるほうが伸ばしやすいのですが、スマホは腕を前に出した状態で操作します。手を前に出して行う作業は意識していないと肩甲骨が外側に移動し、肩は内側に巻き前にせり出してしまうので、結果として巻き肩になってしまいます。

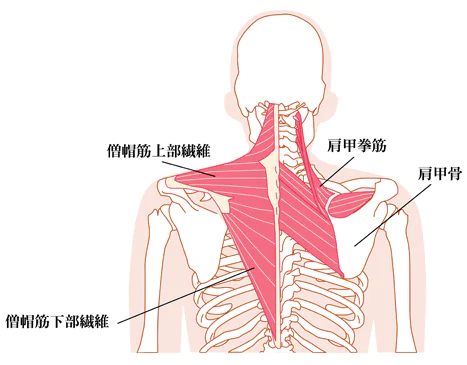

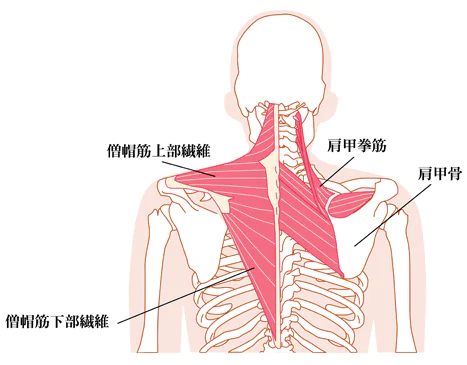

● 巻き肩の状態が長く続くと、頭の後ろから肩甲骨までつながっている僧帽筋や肩甲拳筋が弱く硬くなり肩甲骨の動きが制限されると、次第に背中が丸く猫背になり腰痛にも進行していくことがあります。

● 肩の前方にある斜角筋や小胸筋という筋肉の緊張が続くと、肩こり、首こりや痛みだけでなく、神経や血管が圧迫されて手に痺れがでる場合もあります。

● さらに肺が含まれている胸郭全体の体積が小さくなって呼吸が小さくなって肺活量が減り、肺に障害が出てしまうこともあります。

【巻き肩のセルフチェック】

<1>肩幅くらいに足を開いて立ち、バンザイをします。できるだけ腕をまっすぐ上に伸ばします。

<2>横から見て腕が耳より後ろ側にあれば正常、前になっていれば巻き肩です。

他にも、

● 朝起きた時に肩こりや首の痛みがある。

● 仰向けになると眠れず、どうしても横向きにる。

● マッサージや整体を受けても改善しない。

● よく「猫背」だと言われる。

このような人は、疲れやすかったり肩こりが治らない原因が「巻き肩」にあるかもしれません。

【巻き肩の予防法】

巻き肩を防ぐ姿勢で意識するのは「肩甲骨」です。

背中を伸ばして左右の肩甲骨を内側に寄せ、肩を後ろ側に引く感じを意識すれば巻き肩が緩和されます。

● 最近はウォーキングなどもブームですので、しっかり胸を張って肩甲骨を動かして歩く習慣も重要です。

● 座る姿勢も重要で、おしりが少し前に出て骨盤が傾いた状態で座る姿勢ではなく、できるだけおしりを後ろに付けて骨盤が「立つ」ようなイメージで座りましょう。

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2017年1月18日放送に中里院長・

理学療法士の沼澤が出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「ある日突然痛みが! “ぎっくり首” の原因と対策」

【要旨】

”ぎっくり首” とは「急性頚部痛症」。つまり、急激に頚椎、首の骨に痛みが走るもので、外から力が加わったわけでもないのに、ある日突然痛みが出る病気です。

”ぎっくり首” とは「急性頚部痛症」。つまり、急激に頚椎、首の骨に痛みが走るもので、外から力が加わったわけでもないのに、ある日突然痛みが出る病気です。

「ぎっくり腰」はみなさんよく聞かれると思いますが、同じようなことが首にも起こります。元々骨格や筋肉のバランスが悪かったところに、些細なきっかけで起こることが多いようです。適切な処置をしないとなかなか痛みが取れないこともあります。その原因と対策について見ていきます。

【ぎっくり腰から見る「ぎっくり首」とは?】

●ギックリ腰は「急性腰痛症」と呼ばれますが、腰椎、つまり腰の骨がずれたりして、腰の筋肉や関節に障害が出て、急激に痛みが発生します。重いものを持ったり、無理な姿勢で立ち上がったりすることが「引き金」にはなっているが「すべての原因」ではありません。

●もともと腰の骨や筋肉のバランスが悪くなっていて、コップから水があふれる寸前だったのが、ちょっとした衝撃で一気にあふれた状態という場合がほとんどです。

●つまり同じように首にもともと問題があり、それがある「きっかけ」で首の筋肉に激痛が走る、それが「ぎっくり首」と言われるものです。

【ぎっくり首の原因とは?】

●例えばスマホのゲームなどをうつむいた状態で長時間続けていると、首の筋肉に無理な負荷がかかり硬直しやすくなります。その後、上向き加減になった瞬間に筋肉が損傷することがあります。

●例えばスマホのゲームなどをうつむいた状態で長時間続けていると、首の筋肉に無理な負荷がかかり硬直しやすくなります。その後、上向き加減になった瞬間に筋肉が損傷することがあります。

●そもそも頭の重さは5キロ以上あるので、ちょっと傾けただけでも首にかかる負荷は2~3倍になります。

●「慢性的な肩こり」は、すでに筋肉バランスが崩れている可能性があり、ぎっくり首の前兆とも言えます。ストレートネックも同様で、こういう状態は自律神経のバランスも崩れやすく、頭痛・めまい・下痢・便秘などの、様々な弊害をもたらします。

【ぎっくり首は首回りだけではなくその他の関節にも関係あり】

●様々な関節や筋肉の動きを知るうえで、「スタビリティ」と「モビリティ」というものがあります。「スタビリティ」というのは、本来あまり動かない部分で安定してほしい部位で、「モビリティ」というのは、本来動く部分で硬くなってほしくない部位のことで、身体の中ではそれらが交互に並んでいます。

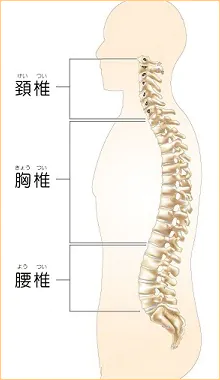

●「脊椎」にもそれがあって、下から順に「腰椎」はスタビリティ、「胸椎」はモビリティ、そして「頚椎」は一部スタビリティ。つまり胸椎を動かさずに、本来スタビリティである首を動かして、無理なうつむき姿勢を長時間取ると、首の筋肉への負荷、首関節への負荷が大きくなり、ぎっくり首を起こしやすくなります。

●「スタビリティの部位」に「モビリティ」の動きを要求すると障害につながります。

※ぎっくり首を防ぐには胸椎を柔軟にしておく。あるいは連動する肩甲骨や肩関節を動かしてあげることで、首への負担は軽くなります。

【ぎっくり首になってしまった時の対処法】

●痛い部分が熱を持っていれば冷やす、そうでなければ温めるのが良いです。それと痛みがあるうちは安静にして無理に動かさないほうがいいです。

●数日で痛みは取れていくが、それでも痛みが引かない場合は、頚椎そのものに問題がある可能性があるので、整形外科医で診察を受けましょう。

【ぎっくり首にならないためには?】

●首から上の無理な姿勢でスマホを長時間操作したり「うつむき」の状態を減らすことです。

●パソコン作業もできるだけ目線の高さを見るように。原稿も画面の横に置くといいです。

●30分に1回くらいは上を向いて、首の筋肉を伸ばすのも効果的です。

2016年11月 雑誌【理学療法】に論文が掲載されました。

当院院長の中里伸也と理学療法士の田中健一が共著した「ゴルフによる頸部・体幹の障害の理学療法における臨床推論」が、メディカルプレス社発刊の理学療法33巻10月号 頚部・体幹のスポーツ障害の理学療法における臨床推論】に掲載されました。

(内容として)ゴルフによる障害はスイングに起因するものが多く、腰部の障害が多いとされており、ゴルフスイングによる腰部障害について、これまでの臨床やメディカルサポートで得た知識と情報を基に、どのように問題点を抽出してアプローチしていくことが必要か、について書かれています。

これまでも田中が昨年の臨床スポーツ医学会にて「ジュニアゴルファーに対する障害予防の取り組み」に関して口演発表を行うなど、少しでもゴルフの競技環境が良くなるように活動してきました。(詳細は過去の記事に掲載しています→https://www.ddmap.jp/blog/0724324976/?p=296)

当院では、アマチュアからジュニア世代、プロ選手まで幅広い世代のゴルファーが来院し、ゴルフという競技特性を考慮した治療を行っています。今後も多くのゴルファーの方に対して、日々のケアやコンディショニングを実施してまいります。

またNクリニックに併設されているGOLF LABO( http://n-cli.com/golf-labo/ )コンディショニング以外にもスイングを診断、分析し障害予防やパフォーマンスアップに繋がる指導を行っております。ゴルフをされていて身体の事で悩まれている方は、是非ご利用ください。

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2016年7月13日放送に中里院長・

PEP治療院の辰谷が出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「肩こり解消の新常識!?寝たまま出来る 話題の“肩甲骨はがし”」

【要旨】

肩甲骨の定期的なストレッチによって、肩甲骨周りの筋肉をはがす、つまりほぐすことで、肩甲骨の動きが良くなり、肩こりが改善するだけでなく、猫背などの姿勢が良くなったり、脂肪燃焼や腰痛改善などもえられ、腕を使うスポーツや普段の生活においてもパフォーマンスを上げることができます。

肩甲骨の定期的なストレッチによって、肩甲骨周りの筋肉をはがす、つまりほぐすことで、肩甲骨の動きが良くなり、肩こりが改善するだけでなく、猫背などの姿勢が良くなったり、脂肪燃焼や腰痛改善などもえられ、腕を使うスポーツや普段の生活においてもパフォーマンスを上げることができます。

【肩こりの原因と改善】

● 肩こりは、首から肩にかけて広がる僧帽筋や肩甲挙筋が緊張し、血流が悪くなったり、疲労物質が貯まることで、痛みや張りなどの不快な症状が出てくる症状の事です。これを、上から叩いたり、強く揉んだだけでは深い部分の筋肉までは届かず、逆に肩こりを悪化させてしまうケースも少なくありません。

● 肩こりは、首から肩にかけて広がる僧帽筋や肩甲挙筋が緊張し、血流が悪くなったり、疲労物質が貯まることで、痛みや張りなどの不快な症状が出てくる症状の事です。これを、上から叩いたり、強く揉んだだけでは深い部分の筋肉までは届かず、逆に肩こりを悪化させてしまうケースも少なくありません。

● 肩甲骨は、外側では上腕骨と、前方では鎖骨と関節を介してつながっている以外は、ほとんどが胸郭の上で筋肉を介してつながっています。したがって、定期的なストレッチによって肩甲骨周りの筋肉をはがす、つまりほぐすことで改善が見込めます。

【一般的な肩甲骨はがしについて】

<1>両手を肩にあてそのままヒジを大きくぐるぐると回すものです、前回しと後ろ回しを5回くらい行います。

<2>両手を上にあげ、手の平を内側に向けます。そのままひじを開くように腕をおろし背中を引き締めます。その時に、手の平を外側に向けるようにします。(10回を2セット)

<3>腰に掌を外側に向けた状態で添えて、肩甲骨を意識しながら、両ひじを背中の後ろでつけるような気持ちでパタパタとさせます。(10回を2セット)

<4>最後にもう一度、<1> を5回くらい行います。

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2016年7月4日放送に中里院長・

理学療法士の西崎が出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「意外な病気の原因にも!『腰曲がり』にならないために」

【要旨】

「腰曲がり」とは医学的には「脊椎後弯症」と呼ばれ、高齢になると増えてくる背中や腰が大きく前に曲がった状態のことです。

「腰曲がり」とは医学的には「脊椎後弯症」と呼ばれ、高齢になると増えてくる背中や腰が大きく前に曲がった状態のことです。

痛みを伴い、曲がってしまった背骨の周りの痛みだけではなく、神経にも影響しますので足にも痛みがでることがあります。さらに「逆流性食道炎」などの別の病気にもかかりやすいと言われています。しっかりと予防することが大切です。

【「腰曲がり」の原因とは】

● 遺伝的な素因はありますが、一番の原因は若いときからの「姿勢」です。姿勢が悪いと背骨に必要以上の負荷がかかり、どうしても前に曲がってしまいます。

● 遺伝的な素因はありますが、一番の原因は若いときからの「姿勢」です。姿勢が悪いと背骨に必要以上の負荷がかかり、どうしても前に曲がってしまいます。

● 年齢が40~50歳くらいになると使いすぎや加齢による変性が起こり、骨や椎間板が弱くなってつぶれたり、ずれたりすることで背骨の変形が進みます。その結果高齢になって腰が曲がったままになってしまいます。

【「腰曲がり」の状態について】

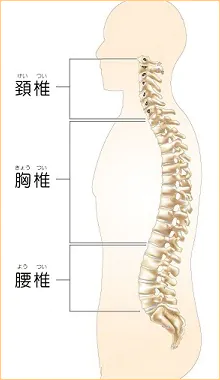

● 脊柱、つまり背骨は横から見ると頚椎は前弯、胸椎は後弯、そして腰椎は前弯とそれぞれ前後に弯曲しています。人間はこの弯曲によって上体をしなやかに動かすことができます。

● その中でも胸椎の後弯が異常に曲がってしまうと円背や猫背という状態になり、前弯しなくてはならない腰椎までもが後弯になって、いわゆる「腰曲がり」の状態になります。

【「腰曲がり」は女性に多い!その原因とは】

● やはり「女性ホルモン」が影響しています。例えば「骨粗しょう症」などは女性ホルモンとの関係が深いと言われていますが、特に閉経後は女性ホルモンが減って骨粗鬆症になりやすくなり、骨がつぶされやすくなります。さらに女性は筋肉量も少なく姿勢の保持が難しいといわれています。

【「腰曲がり」によって起きる症状】

● 大きく分けると「関節や筋肉の痛み」と「神経の痛み」に分けられます。

● 大きく分けると「関節や筋肉の痛み」と「神経の痛み」に分けられます。

● 後弯になると、曲がった部分の周囲の関節や筋肉に過剰な負担がかかるので、筋肉や関節が原因で腰痛を起こしやすくなります。そして二次的に神経を圧迫するので、腰回りだけではなく足などに神経痛が走ります。

● また、後弯になると「逆流性食道炎」になる確率が非常に高くなるというデータもあります。姿勢がどうしても前かがみになるので、胃や腸を圧迫して胃酸が戻りやすくなり、胃酸が食道に逆流しやすくなります。

● さらに、前かがみになるので「転倒」しやすくなります。高齢の方の場合、非常に深刻な事態になりやすく、転倒して骨折、そこから寝たきりという人も少なくありません。

● さらに「肺」も圧迫するので肺活量が減り、息切れしやすくなり呼吸困難にもなります。

極端に言えば「寿命」にも関係してくる、後弯症はそれほど気にするべき病気なんです。

【「腰曲がり」の予防法】

● 普段から「姿勢を良くする」こと。物を持ったりパソコンを打ったりする時に、背筋を伸ばしておくことです。

● ある程度トレーニングをすることです。特に背筋・腹筋とのバランスも大切ですが、背中が曲がらないためにはある程度の背筋力が重要です。

朝日小学生新聞に

NクリニックとPEP OSAKAの取り組みが掲載されました

10月5日付けの朝日小学生新聞に当院がPEP Osakaと合同で取り組んでいる野球肘検診が取り上げられました。反響は大きく様々なところで取り上げられています。

http://www.kenkou.info/index.php?QBlog-20151009-1

野球肘検診とは成長期の小・中学生に対して超音波(エコー)検査や肩や肘の柔軟性をチェックし、いわゆる投げすぎによる肩や肘の障害を未然に防ぐ事を目的に行っている活動です。

記事の中で掲載されている「離断性骨軟骨炎」や「内側上顆骨端核障害」は成長期の子供で未熟な骨や軟骨が傷付いて起こる怪我で、痛みが出始めてからでは病状がかなり進行していたり、長期間投球や打撃が禁止されるなど、野球をする子供にとっては、とても重い怪我です。また子供は痛くても、それを指導者や保護者に言わない事も多いので、定期的な検診などで早期発見する事が重要になってきます。

当院ではこれまで院長の中里をはじめ、理学療法士の北中を中心に田中や新井、診療放射線技師の尾上、またPEP Osakaのトレーナーで「野球班」を結成し、小・中学生の投球障害を減らすための取り組みについて考えたり、実際にメディカルチェックや野球肘検診を行ってきました。今後もこのような活動を継続し、障害によって野球が続けることができなくなる子供達を少しでも減らすことができるよう取り組んでまいります。

また今回のように様々なメディアに野球肘のことがとりあげられることにより、医療従事者だけでなく、小・中学生の野球をしている子供たち自身やその親御さん、また指導者にも情報が行き渡り、正しい対応が広がっていくことを期待しています。

報告者:嵩本、田中

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2015年8月12日放送に中里院長・

理学療法士の中塚・診療助手の原が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「~えっ?折れてる?~“いつの間にか骨折”

増加中!」

【要旨】

自分がわからないうちに骨折しているなんてことはありませんか?

自分がわからないうちに骨折しているなんてことはありませんか?

寝たきりや場合によっては死につながることもあるという「いつの間にか骨折」。その原因と予防法を見ていきます。

【「いつのまにか骨折」とは】

●「骨折」というとポキンと骨が折れるイメージですが、この「いつの間にか骨折」というのは“圧迫骨折”つまり骨折により発生した骨の中で出血している血液、「骨挫傷」の圧力によって骨が「折れる」というよりも「潰れる」状態なのです。「骨挫傷」はレントゲンではわかりにくく、MRIを撮ってみて初めてわかる場合もあります。

●背骨というのは、ブロック状の骨が数珠つなぎになって構成されていますが、首から「頚椎」「胸椎」「腰椎」の3つのブロックに分かれます。主に胸椎と腰椎の間など力が加わるところで起きやすいです。この胸椎から腰椎といった背骨が大きな衝撃もなく変形してしまうのが「圧迫骨折」のことで、痛みがある場合もありますが、まったく自覚がなく折れたことに気が付かないことも少なくなく、そのまま放置してしまいます。するとどんどん筋力も低下して「心肺機能」にも影響が出てきます。心筋梗塞などのリスクも非常に高くなりますし、仮に骨は回復しても、神経性麻痺などの後遺症が残ることも多いです。

【「いつのまにか骨折」の原因】

●「いつの間にか骨折」の原因の多くはやはり「骨粗しょう症」です。運動不足や食生活の乱れなどによって骨が脆くなり、ちょっとしたきっかけで押し潰されるように骨が折れてしまうというような人が増えています。

【「骨粗しょう症」】

●若いときは骨も強く、よほど強い衝撃、例えばスポーツで強くぶつかりあったり、転落事故などでないと圧迫骨折は起こらないです。しかし若いころに運動せずに高齢になると、骨が脆くなります。

●若いときは骨も強く、よほど強い衝撃、例えばスポーツで強くぶつかりあったり、転落事故などでないと圧迫骨折は起こらないです。しかし若いころに運動せずに高齢になると、骨が脆くなります。

●そのベースには「骨粗しょう症」という骨密度つまり骨の密度が落ちてスカスカな状態があり、圧力に対して弱くなる、「脆弱性骨折」とも呼ばれます。主に胸椎や腰椎つまり背骨で起こります。

●骨が脆くなると、例えば尻もちをついた時、重い荷物を持った時、転倒した時に圧迫骨折が起こりやすいですが、中にはくしゃみで骨折する人もいます。くしゃみでの骨折は珍しいことではなく、衝撃、その瞬間に圧力がかかり潰れることがあります。

【「骨粗しょう症」になる原因】

●もちろん年齢的な変化ではありますが、大きくは運動不足と食生活の乱れという2つに集約されます。中でも運動で言えば「車を利用することが多く歩かなくなった」「エスカレーターばかり利用して階段を利用しない」などが骨を弱くしています。

●骨というのはそもそも「衝撃」によって強くなります。そしてその強さは若い時の「貯蓄」と言えます。若い時にしっかりと運動していれば骨密度のベースができているので、年をとってもそれほど骨折リスクは高くなりません。

●最近では30代でも骨粗鬆症になる人が増えています。「骨粗鬆症」は、それ自体が生命を脅かすようなものではないですが、骨粗鬆症から骨折を起こし、要介護になる人も多いです。さらに「骨折連鎖」といって一度折れる(潰れる)と同じところが再度骨折するリスクが5倍になるという報告もあります。要介護になってしまう人の8人に1人が背骨や股関節の骨折によるもの いずれも骨の脆さが関与しています。

【自覚症状と男女での違い】

●・身長が2cm以上縮んだ

・腰や背中に痛みや違和感がある・背中が丸くなったと感じる

・長い時間立っていられずにすぐに横になってしまう

などがあれば要注意です。

●・閉経後の女性に非常に多い

・女性は閉経するとホルモンの働きが弱くなり、骨も脆くなる

・70代の女性の3人にひとりは圧迫骨折がすでにあるというデータもある

・男性でも若いころの運動量が少ない人は高齢になってなりやすくなる

・男女とも50歳を超えたら誰でもリスクがあると思ってもよい

【「いつのまにか骨折」にならない為の予防法】

●食事も大きく関係していて、やはりカルシウムを摂るのが基本ですが、同時にビタミンDやビタミンKといったカルシウムの吸収を助ける栄養素を同時に摂ることが良いでしょう。

・カルシウムは小魚やしらす、チーズなど

・ビタミンDはいわし、いくら、さんま

・ビタミンKは納豆、しそ、バジルなどに多く含まれています。

それらを何かひとつではなくてバランスよく摂取することが大切になります。

●骨の強さというのはどれだけ刺激、衝撃を受けたかで決まるので、骨を強くするにはやはりある程度運動が必要です。

・スクワット

・階段の昇降

・高齢者でもできる負担の少ない運動など

これらの運動が効率的に骨を鍛える運動です。

●「いつの間にか骨折」は老後の生活に大きく影響します。どの世代の人も今からでも遅くありませんので、骨の健康をしっかりと考えましょう。

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2015年1月28日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「誰にでも起こる?膝の痛み」

【要旨】

● 冬になると関節が痛みませんか?冬に痛い場所は、そもそもそこに痛みの原因があるということです。たまたま寒くて痛みが出やすくなっていますが、ひどくなると年中痛くなります。その原因と解決法を見ていきます。

● 冬になると関節が痛みませんか?冬に痛い場所は、そもそもそこに痛みの原因があるということです。たまたま寒くて痛みが出やすくなっていますが、ひどくなると年中痛くなります。その原因と解決法を見ていきます。

【寒い時におこる関節の痛み】

● 寒さを感じると、体温を逃がさないようにと血管が収縮し、周辺の筋肉に血液が行きにくく、酸素不足になったり、老廃物がたまったりして、筋肉が硬くなります。筋肉が硬直すると、関節周りの筋肉の付着部が引っ張られたり、筋肉内の神経を圧迫されたりして、痛みを起こしやすくなります。

● 寒いと自律神経の交感神経が優位に働いて、血液をたくさん流そうとしますが、筋肉内の血管が収縮して細くなっているので、その狭い血管に多くの血液が流れようとしても、血液がうっ滞して、血管が張り裂けそうに膨らんで痛みを感じます。

【膝の関節の痛み】

● 膝の関節には、平地を歩く時でも体重の約1.5~2倍、階段では約2~3倍、走ったりする時には5倍以上もの力がかかる場合があります。

● 膝の痛みの大部分が、軟骨や半月板の損傷を含めた変形性膝関節症と呼ばれる病気で、40歳以上の男性の約42%、女性だと約60%、つまり40歳以上では2,500万人以上もの人が、変形性膝関節症による膝の痛みを感じています。

【膝の関節の痛みのメカニズム】

● 関節の表面は弾力性に富んだ軟骨で覆われ、膝にはさらに半月板といわれるクッションがあり、それらは衝撃を和らげます。また、滑膜から分泌される関節液はヒアルロン酸等を含んだ粘りのある液体で、膝関節がスムースに動く潤滑油と軟骨の栄養の役割を果たしています。

● 加齢や膝の使いすぎによって、ヒアルロン酸などの潤滑油が少なくなると、軟骨や半月板がすり減り痛みが生じます。また痛みがあると、膝を動かさなくなるので、膝の周りの筋肉が硬直し、それもまた痛みを生じさせます。さらに、関節が炎症を起こして、本来あるべき量以上の関節液を分泌したり、循環が悪くなって吸収が妨げられて水が溜まり、滑膜を膨張させ痛みが増します。

【予防は筋肉量よりも柔軟性】

● 筋肉を固くさせないことが重要で、お風呂に入ったり、部分的に温めたりも有効ですし、自分で足をもんだりして血行をよくすることも必要です。できるだけ、今ある筋肉を衰えさせずに、柔らかくすることをオススメします。

【痛みが酷い場合は…】

● 痛みがある場合や、膝が熱を持っているとか、水がたまっている時は無理せず病院に行きましょう。また、膝痛の原因には、リウマチや、痛風、感染症、他にもいろんな病気が考えられますので、痛みがひどい場合は、整形外科医と相談しましょう。

【変形性膝関節症の治療法は?】

● 手術をしないといけないのはほんの一部で、ほとんどが対症療法で痛みは改善します。対症療法は膝関節内にヒアルロン酸を注入したり運動療法などのリハビリをするのが中心です。それでも改善せず、関節の変形が悪化したら人工膝関節を入れかえたりといった手術もありますが、リスクも伴います。そうならないように、悪化させないよう日々予防することが大切です。

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2014年7月7日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「足がつる」

【要旨】

● 足がつるとかこむら返りというのは、殆どが筋肉の疲労から来るもので心配ないのですが、中には大小、色んな病気が隠れていたり、サインだったりすることもあります。

● 足がつるとかこむら返りというのは、殆どが筋肉の疲労から来るもので心配ないのですが、中には大小、色んな病気が隠れていたり、サインだったりすることもあります。

【足がつる時の痛み】

● 筋肉の疲労によって、筋けいれん、つまり筋肉が連続して収縮し、突然の痛みを引き起こしている状態です。アキレス腱にある腱紡錘(けんぼうきん)というものが関係しています。

【足がつるメカニズム】

● 腱紡錘の働きが弱ると、何らかの理由で縮んだ筋肉が戻らなくなって、こむら返りや足がつるといった状態になります。

【腱紡錘の働きが鈍る時とは?】

● 腱紡錘の働きが睡眠中は鈍っているので、睡眠中につりやすいです。また、腱紡錘の働きが鈍るのは睡眠時だけではなくて、ミネラル不足がきっかけとなります。

【ミネラル不足と足の冷え】

● 夏は汗をかきます。そうするとナトリウムとかマグネシウムとかミネラル分が排出されてしまいます。実はそれらは神経や筋肉の興奮に大きく関わっており、不足すると腱紡錘の働きを鈍らせたり、筋肉の異常な興奮や緊張が表れる可能性が高くなるので、特に夏はこむら返りや足がつるという状態になりやすいです。

● 睡眠時、冷房や扇風機で足は意外と冷えています。血液循環が悪くなり、余計に筋肉は堅く、緊張しやすくなり、つりやすくなります。

【中々痛みがひかない場合や、頻繁に起きる場合は要注意】

● 肉離れの可能性もありますし、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症といった、腰の病気が原因で足がつったりすることがありますので、注意が必要です。

● 一番怖いのは、閉塞性(へいそくせい)動脈硬化症という病気で、足の太い血管が動脈硬化を起こして詰まってしまい、血流が悪くなる病気。これは心筋梗塞や脳梗塞、など命に関わる病気を引き起こしやくなりますし、足を切断しなければいけないケースもあります。また、下肢静脈瘤といった病気が隠れている場合もあります。

● 糖尿病や肝臓、腎臓の病気の人も血管が詰まりやすいですし、他に自覚症状が少ないので、足がつることがきかっけで見つかるケースもあります。

【頻繁に起こる場合や、何もしていない時に起きる方は試してください】

● 左右の足を動かして鏡で見比べた時に、血流が良くなるはずが、片一方の足だけ、色が変わらなかったり、冷えたたままだったりする場合は、血管に障害があるということです。

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2014年4月30日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】 けさのクローズアップ

「一生の問題!強い骨を作るために『骨活』のススメ」

【要旨】

● 現在、子どもと高齢者の骨折が増えています。

● 現在、子どもと高齢者の骨折が増えています。

● 子どもについては、40年前に比べると2.5倍、高齢者については骨粗しょう症(以下:骨粗鬆症)など、特に大腿骨付近の骨折がここ15年で2倍というデータがあります。

「骨が折れやすくなっている原因はいろいろありますが、やはり大きなポイントは食生活と運動です。特にカルシウムはなかなか補いにくいので、意識して摂る必要があります」

● 強い骨を作っていつまでも健康でいるために、「骨活」のポイントをクローズアップします。

【子どもの骨折について】

● 子どもの場合は運動中に起こることが多く、その原因は歩くことが減ったからという意見もあります。

● 子どもの場合は運動中に起こることが多く、その原因は歩くことが減ったからという意見もあります。

●「歩く」ということは足に衝撃を加え続けるということで、衝撃を感じると人間の骨はそれに対応して強くなろうとします。

● スポーツでも、ジャンプが多いバレーボールや走り幅跳びの選手は、足の骨が強くなっています。

● 子供の1日の歩行量は、1979年には2万7600歩だったのが、1997年には1万3000歩と半減しています。(外で遊ぶことが少なくなった)

★ つまり骨は「衝撃を加えないと強くならない」ということです。

→ 骨量を増やし、骨密度を上げる方法は2つ。

「骨量」と「筋肉量」

→ 筋肉をしっかりつけると骨量は増えてくる。

→ 骨に物理的な荷重をかけること。

【高齢者の骨折について】

● お年寄りの骨折は「大腿骨付近」。もしくは脊椎の圧迫骨折が多いです。大腿骨周辺を骨折すると、下半身の自由がきかなくなり、寝たきりから、要介護となるケースが目立ちます。

● 老後の人生が長くなったからこそ、骨をケアする必要が出てきています。

★ 特に最近は「骨粗鬆症」も増えてきており、骨の健康をしっかり考えることは、老後を健やかに過ごすために大変重要な問題です。

【骨粗鬆症は大きく2つのタイプに分けることができます】

・ まず「原発性骨粗鬆症」。これは単純に加齢によって引き起こされるもの。

・ まず「原発性骨粗鬆症」。これは単純に加齢によって引き起こされるもの。

・ もうひとつは「続発性骨粗鬆症」という、病気や薬などの二次的な影響として起こるものです。

【骨粗鬆症 Case1:原発性骨粗鬆症】

● 加齢による骨の衰えは、例えば女性の場合ピークは18歳前後から。しかしながら、18歳から40歳半ばくらいまでは、あまり変化がありません。

● 50歳くらいを境に急速に低下していきます。特に閉経をきっかけに極端に落ちます。

【骨粗鬆症 Case2:続発性骨粗鬆症】

● 病気や薬の副作用などからくるもので、例えばステロイド系の薬を長期間投与していると骨はもろくなります。

● これは本来の病気との兼ね合いで考える必要がありますので、ケースバイケースです。

【骨とカルシウムの関係】

● 骨折を起こしやすい骨密度は、一般的に70%を切ると折れやすくなると言われています。

● 実は骨というのはカルシウムの貯蔵庫の役割を持っています。体内のカルシウムの99%は骨の中にあります。そしてそのカルシウムは、血液によってさまざまな臓器に運ばれて消費されますが、血液中のカルシウムが不足すると、骨から溶け出して補います。

● つまりカルシウム不足になると、骨から溶け出すカルシウムが補われずに、骨がもろくなってしまうんです。

【骨を丈夫にする方法】

● 食事は、やはりカルシウム摂取が基本です。

● 食事は、やはりカルシウム摂取が基本です。

● カルシウムの理想的な1日の摂取量というのが意外と多く、700mg~800mg 必要で、これは牛乳だと7~8杯分、サンマだとなんと20匹ということになります。

★ 毎日の食事で意識して摂る必要があります。

● カルシウムが豊富な食材は「乳製品や小魚」以外に、野菜では「小松菜、チンゲン菜、大豆製品」などが多いです。

★ カルシウムは「吸収効率」というのが大切です。

● カルシウムの吸収を助けてくれるのはビタミンDとKです。

● ビタミンDは「青魚、うなぎ、キノコ類」に含まれているので、カルシウムを含む食品と一緒にとることが大事です。

● カルシウムとビタミンDが一緒に摂れるヨーグルトも市販されています。

【最後に】

★ 骨は放っておくと弱くなります。常に運動と食事を意識して、毎日続けることが大切です。

みなさんも「骨活」始めませんか?

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2014年2月11日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】 けさのクローズアップ

「座りっぱなし症候群」

【要旨】

● 肩こり、腰痛、頭痛、むくみ・・・悩んでいませんか?

● 肩こり、腰痛、頭痛、むくみ・・・悩んでいませんか?

● そうした体の不調として、今、注目されているのが・・・。

「ずばり、座り方です。肩こりや腰痛などを訴えてくる患者さんの大半は、オフィスワークをされている方なんですが、その不調の原因を探っていくと、座る姿勢だった、というケースが多いんです」

● しかし、座ることは体にとっては楽なのに、なぜ不調につながるのか? 座る姿勢が起こす不調の実態と解決法にクローズアップします。

【座ることで体が不調になっている人は増えている?】

皆さんの周りでもパソコンが完全に普及して、デスクワークの時間が増えてるのは実感がありますよね。

会社でも家でもパソコン。通勤途中はスマホ・・・。

長時間座り続ける生活習慣が定着するに伴って、肩こり、腰痛、頭痛など、 体の不調を訴える患者さんが増えて来ているという実感はあります。

【立ってるより座ってる方が楽なのに、座ることが体の不調に?】

実際、20代~30代の働く女性にアンケートをとったところ、右図のように一日に座っている時間は6時間以上、中には長時間座りっぱなしと答えた人もいました。

実際、20代~30代の働く女性にアンケートをとったところ、右図のように一日に座っている時間は6時間以上、中には長時間座りっぱなしと答えた人もいました。

● 普通、立ってるより座ってる方が楽なのに、座ることが体の不調に?

→ 人間の体はそもそも、長い時間座り続けるように作られていません。

【背骨のメカニズム】

おとなの頭は、大体8キロくらいあります。それを支えるために不可欠なのが、背骨のS字のカーブです。

・ 頸椎部分の前カーブ

・ 胸の部分の後ろカーブ

・ そして腰の部分の前カーブ

この3つの大きなカーブで、頭の重さを分散して、背骨にかかる負担をおよそ10分の1、およそ800gにまで抑えています。

ところが座った状態だと、このS字のカーブが崩れて、背骨への負荷はおよそ4キロにまで増えてしまうのです。

【姿勢の違いで椎間板にかかる圧力】

図の、姿勢の違いで椎間板にかかる圧力を比べた調査で、立った姿勢が椎間板にかかる圧力を100とすると、座ったときの圧力は、立っている状態よりも大きく140。

図の、姿勢の違いで椎間板にかかる圧力を比べた調査で、立った姿勢が椎間板にかかる圧力を100とすると、座ったときの圧力は、立っている状態よりも大きく140。

さらに、座って前かがみになったときの圧力は185にも達しています。まさにパソコンしている姿勢です。

座っていると楽ですが、それはバランスをとったりする必要がなくて、脳が楽だと感じているだけです。背骨やそれを支える腰や肩の筋肉、それに内蔵までもが悲鳴を上げているのです。

【どういう座り方が問題なのでしょうか? その1:猫背】

例えば図のような、猫背はよくありません。

例えば図のような、猫背はよくありません。

耳のラインが肩よりも前に出ており、頭を支えているのは、首や肩の筋肉だけなので、首や肩のコリにつながります。この状態の方にお話を聞いてみると、「首のコリと肩のコリが酷いです」との意見でした。

電車の中でスマホをいじっている人も、右図のように猫背になっている方がほとんどです。この姿勢は本来、カーブがあるはずの首の骨もまっすぐになってしまい、いわゆる『ストレートネック』という状態です。頭の重さを全て受けてしまい、痛みも出てきます。

【どういう座り方が問題なのでしょうか? その2:骨盤ねじり型】

次に、図のような、骨盤ねじり型もよくありません。

次に、図のような、骨盤ねじり型もよくありません。

パソコンのマウスを使うときに体をずらして固定させてしまっている状態です。腰痛、肩こりなどに加え、胃下垂、便秘などの不調も起こしかねません。

【どういう座り方が問題なのでしょうか? その3:背中重心型】

次に、 図のような、背中重心型もよくありません。

図のような、背中重心型もよくありません。

この座り方をしていると、背骨のカーブが逆に椎間板に大きな負担がかかり、やがて椎間板ヘルニアを発症ということになりかねません。

【正しい座り方】

1.脚を広げてしっかりと地面を踏みしめます。(イメージは戦国武将が腰掛けるときのような座り方)

2.一度、思いっきり猫背になります。

3.次に、思いっきり胸を張ります。

4.また猫背(胸を緩める)に戻しますが、下腹部に力が入ったところで止めます。

しかしながら、上の姿勢は非常に疲れます。何時間もこの姿勢を保つのは無理です。この姿勢をつくる機会を増やそうという意識を持つことが大切です。

【オフィスでのデスク周りの配置について】

正しい座り方も大事ですが、正しいデスクの形も肝心です。

パソコンは必ず正面。ディスプレイは少し見下ろすぐらいがいいでしょう。腕の角度は95度から110度。ノートパソコンの場合、画面がかなり低くなるので、少し高いところにあげて、外付けのキーボードを使う方がいいでしょう。

書類を見ながらパソコンを使う場合は、キーボードの手前に置くのではなく、ディスプレイとキーボードの間に置くといいでしょう。

ABC朝日放送「おはよう朝日土曜日です」

2013年6月1日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】 おは土 情報アップデート

「三浦さんエベレスト登頂にならえ!今からできる老化予防法」

【要旨】

● 冒険家の三浦雄一郎さんが、世界最高峰・エベレストの登頂に成功!80歳での登頂はもちろん世界最高齢。無事帰国し、元気な姿を披露しました。ところが、その三浦さん。エベレスト登頂を目指したのは、なんと60歳を過ぎてから・・・。驚きのトレーニングの方法とは?

● 冒険家の三浦雄一郎さんが、世界最高峰・エベレストの登頂に成功!80歳での登頂はもちろん世界最高齢。無事帰国し、元気な姿を披露しました。ところが、その三浦さん。エベレスト登頂を目指したのは、なんと60歳を過ぎてから・・・。驚きのトレーニングの方法とは?

● 日本整形外科学会が、将来の介護予備軍を診断する「ロコモーティブシンドローム・テスト」を発表。その内容とは・・・?

● 年齢なんて関係ない!今から始められる老化予防法。

【人の筋肉は、何歳からでも鍛えることができ、筋肉量を増加させることができるのです】

三浦さんは、今は超人といえるまでの体になりましたが、60代まではメタボの状態だったそうです。暴飲暴食と運動不足で、身長164センチながら体重は88キロを超え、体脂肪率が40%という極度の肥満になり、狭心症を発症しました。しかし65歳のとき、三浦さんはエベレストを目指し、一念発起します。そのトレーニングとは「ウォーキング」です。

三浦さんがとったウォーキングは、ややハードでした。脚に6キロの重りをつけ、背中に20キロのリュックを背負う。これで毎日1時間から 2時間程度歩くというものでした。ハードといえば、ハードですが、メタボでボロボロだった体でも、毎日少しずつトレーニングをすれば、 エベレスト登頂できるほどの体に作り直すことができる。ということなのです。

筋肉など運動器を鍛えることは、将来、要介護のリスクを減らすことにもつながります。

【ロコモーティブシンドロームの危険度を診断する「ロコモ度テスト」とは?】

日本整形外科学会は、ロコモーティブシンドロームの危険度を診断する「ロコモ度テスト」というものを発表しました。

・ロコモとは?

運動器症候群のことをいいます。骨や関節、筋肉などの運動器の障害により、介護が必要になるリスクの高い状態になることをいいます。日本人は平均寿命の長さに運動器の健康寿命がついていっておらず、今はメタボの次に注目されている言葉です。ロコモを予防することで、将来、要介護のリスクを減らすことにもつながります。

・「ロコモ度テスト」では、若いうちからロコモになる可能性、ロコモ予備軍がわかります

「ロコモ度テスト」は、①下肢筋力、②歩幅、③身体状態・生活状況を評価する3つのテストを行い、これらのテスト結果を年齢平均値と比較することによって、年齢相応の移動能力を維持しているかを判定するものです。もし年齢相応の移動能力に達していない場合、将来ロコモとなり得る危険度が高いと考えられます。

【「ロコモ度テスト」の1つ、下肢筋力テストで将来のロコモの可能性を測定】

台に座ります。年齢別に台の高さが決まっています。30代は30cm、40代以上は40cmの台を使います。座ったら、今度は片足を上げてください。どちらの足でも構いません。そして、そのまま反動をつけずに立ち上がってください。その時の足首の角度はおよそ70度ほどです。(70代以上の方は危険ですので両足で行ってください。しかし台の高さは10cmです。)

片足で立ち上がれない人は、大腿四頭筋や腸腰筋や臀筋といった身体を支える下肢の筋力が弱く、将来、ロコモになる可能性がある、ということです。(筋肉量が減少すると転倒する可能性が高くなり、また骨量が減少すると転倒したときに大きなけがになる可能性が高い。)

【ロコモ対策】

日本整形外科学会ではロコモ対策となる運動として、①片脚立ち ②スクワット の2つの運動を基本とした「ロコモーショントレーニング(略称ロコトレ)」を推奨してきました。さらにさまざまな年齢に対応できるように③カーフレイズや④フロントランジの二つの運動が追加されました。是非皆様に実行してもらいたいと思います。

痛いのを我慢してハードにしすぎたり、状態把握ができていないのに無理しすぎると、結局続かなくなって筋力が弱ってしまいます。毎日少しずつでも続けることが重要です。

ABC朝日放送「おはよう朝日土曜日です」

2012年11月3日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】 おは土 情報アップデート

週末チェック「スマホ症候群」

【要旨】

最近はスマートフォンの普及に伴い、声による通話が減り、電子メールやチャットと呼ばれる短文のやりとりなど、データ通信によるコミュニケーションが増えているため、スマホ症候群ともいうべき症状が目立ってきた。

最近はスマートフォンの普及に伴い、声による通話が減り、電子メールやチャットと呼ばれる短文のやりとりなど、データ通信によるコミュニケーションが増えているため、スマホ症候群ともいうべき症状が目立ってきた。

悪い姿勢でスマホを使うと「肩こり」「めまい」「吐き気」「手のしびれ」などが起こる。バストがたれる可能性も!!

【スマホを使う時の姿勢に問題】

もともと頭の重心が中心より後ろにあるため頸椎には生理的前弯といって、前の部分が曲がっている形態をしている。ところがたいていの人は、座る形が悪かったり、背中を丸め猫背になって、顔を下に向けてスマホを覗き込むため、それらの生理的彎曲がなくなって、まっすぐになった「ストレートネック」や逆の後彎変形になっている。この姿勢は、重い頭を支えなくてはならないため、首の前側の筋肉や椎間板に必要以上に負荷がかかったり、後ろ側の筋肉が常に引っ張られた状態になる。

・首がまっすぐの状態、ストレートネックといわれる状態になる。

首の前の筋肉がこの状態で固まってしまうと、斜角筋といわれる首の前の筋肉の間の血管や神経が圧迫され、胸郭出口症候群といわれる状態になって手のしびれが出たりする。

・後ろの部分が慢性的に引っ張られると、首や肩のこりに悩まされる。

さらには、慢性的にそれらの状態が続くと頸椎椎間板ヘルニアといった椎間板が後ろの神経に圧迫された状態になり、ひどい場合だと手の痺れや麻痺、頭痛、めまい、吐き気、という症状が出ることもある。

・頭痛、めまい、吐き気、などという症状までくるのはなぜなのか?

頸椎の端を通っている椎骨動脈という小脳や脳幹に向かって流れている血管に椎間板ヘルニアや変形した骨があたると、圧迫により血液の流れが阻害され内耳神経に影響を及ぼし、三半規管のトラブルとして頭痛やめまいや吐き気が起こってくる。

・前屈みになることで、胸の前の筋肉がゆるみ、バストが垂れ下がるということもある。

猫背が長い間続くと、胸郭の前の筋肉の緊張がなくなる。胸郭の前にはバストを支えるために必要な大胸筋や小胸筋といった筋肉があり、それらの筋肉が利かなくなってくる。特に胸の大きい方は要注意。

【スマホ症候群にならないためのポイントは二つ】

・一つ目のポイント

姿勢を正しくすること。座り方は深く腰掛けてお尻がプリッと出るように座る。なるべく猫背にならないように、両方の肩甲骨を後ろで閉めて(ゴルフのアドレスの姿勢のように)両肘を下からあてがい脇を締める。両肘を胸の前に置くと良い。目線を高く保ち、頭が下に垂れすぎないように注意する。椅子の肘あてを利用したり、大きなカバンや机がある人は両肘をその上においてすることも良い。

・二つ目のポイント

スマホを使った後のケアが大切。両手のひらを上に向けて腰の後ろに組み、肩を限界まで後ろに引く。(両方の肩甲骨を後ろで閉じるイメージ)その時肩から胸の前の筋肉が伸びるイメージを持ち、できる人はこの状態でさらにゆっくりと頭を後ろに倒していく。それぞれ3秒間保持するのを20回程度毎日するのが良い。長い間スマホを使用している途中や使用後にしていただくと有効。

MBS毎日放送「VOICE」

2012年1月31日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】 VOICE 吉竹史の「健康なび」

「肩こり知らず?!肩甲骨エクササイズ」

【要旨】

肩こりは、筋肉が硬くなり血のめぐりが悪くなることで生じる。

肩こりは、筋肉が硬くなり血のめぐりが悪くなることで生じる。

=重要なのは肩甲骨

肩甲骨は動きやすい場所だからこそ、動かないときの問題が多い。

【肩甲骨とは?】

肩甲骨は肩の後方からろっ骨を覆う三角の骨で本来は周囲を首や肩、胸につながる筋肉でおおわれているため自由度が高い骨とされている。

● それが日常の姿勢や癖で硬直し、肩こりなどの一因となっている。

【エクササイズ】

「ひじと手の甲を引っ付けて」

腕はぐるぐる回しても肩全体が動いてしまうのでゆっくり前、横、上と肩甲骨を意識した動きを繰り返す。ねじれを生かすことで肩甲骨の動き、つながる筋肉の伸縮がより実感できる。

「肩に手を置くだけで、肩甲骨がしっかり動く」

水泳のクロールに似た動きで、肘から先の動きに制限をかけるだけで効果が全然違う。背泳やバタフライなど自分に合った負担の少ないフォームで3分程度するのが効果的。

【ストレッチすると体が暖まる】

肩甲骨のまわりには脂肪を燃焼させる細胞がたくさんあってダイエット効果もある。

「トレーニングジャーナル」にて

掲載された

中里院長の連載記事紹介。

【雑誌連載】 トレーニングジャーナル掲載情報

トレーニングジャーナルの4月号(3月10日発売)から「スポーツ・コンディショニングドクターの仕事」と題して、Nクリニック院長による連載記事が掲載されていました。

【1】スポーツ医療のコンシェルジュ

【2】医療事情だけを優先しない

-医療施設での役割

【3】練習視察の重要性

-スポーツ現場での役割

【4】的確な判断で選手を守る

-スポーツ現場での役割(試合編)

【5】垣根を越えた連携が選手をハッピーにする -他の医療機関との連携のとり方

【6】医療機関やドクターの選び方

【最終回】スポーツ障害の意味を考える

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2011年9月5日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「中年太り」

【中年太りの理由】

3つの代謝が関係している

3つの代謝が関係している

・基礎代謝

寝ているときのエネルギー消費量

・活動代謝の低下

通勤や家事など日常の活動で消費するエネルギー量

・新陳代謝の低下

腸の働きが弱まるとガスや便が溜まり腹が出る

特に女性はもう1つ!

【女性ホルモンが関係】

女性ホルモン → 基礎代謝を上げる

閉経後女性ホルモンが減る → 基礎代謝が下がる

女性ホルモンは化学構造が似ている大豆イソフラボンで補える

【なぜお腹まわりから太る?】

お腹まわりの筋肉が正しく機能しなくなり姿勢を保てなくなっているから

大腰筋が弱ると骨盤が後ろへ傾き、内蔵が前にすべり出る

【中年太りのお腹をスッキリさせるには】

・食事管理

・姿勢への意識

・大腰筋トレーニング

「トレーニングジャーナル」にて

中里院長の連載が始まりました。

【雑誌連載】トレーニングジャーナル

「スポーツ・コンディショニングドクターの

仕事」

トレーニングジャーナルの4月号(3月10日発売)から「スポーツ・コンディショニングドクターの仕事」と題して、Nクリニック院長の連載が始まりました。

4月号はスポーツ医療のコンシェルジュという題で掲載されています。

ABC朝日放送「おはよう朝日です」

2011年1月25日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「悩んでいませんか?首のコリや痛み」

【要旨】

首のこりや痛みが起こる原因として

首のこりや痛みが起こる原因として

・常に重い頭を支えている

・老化による筋肉や関節の衰え

・パソコンやゲーム等での前かがみの姿勢

などが考えられる。

【前かがみの姿勢によるこりや痛み】

前かがみになる → 首の骨が前に曲がる(後わん)

→ 後ろの筋肉が引っ張られる → 血流不全 → 首のこりや痛み

【首の一部だけが動くことによるこりや痛み】

→ 頸椎の一部だけ使って曲げる

→ 使われない頸椎周辺の筋肉が硬くなったり、逆に使われている筋肉が炎症を起こす

→ 首のこりや痛み

【こりや痛みの予防・改善】

「首の可動域を広げて筋肉全体を動かす」

→ 肩甲骨を背中で寄せ合うように胸を張り首を動かすと、頸椎と同時に胸椎も動くので首の可動域が広くなり、こりや痛みの予防や改善にも役立つ。さらに前かがみにならないように意識する。

【寝違えでお悩みの方】

寝ている時も本来の首の骨の形、前弯を保つことが大事なので、真ん中にへこみのある枕や低反発枕を使い、床と頸椎が平行になるようにして寝る事が望ましい。

【鎖骨まわりも冷やさない】

鎖骨まわりが冷えるとこりや痛みにつながることもあるので、寒い時は首をマフラー等で冷さないようにする。

ABC朝日放送「おはよう朝日土曜日です」

2010年10月9日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 コレ知恵ックコーナー

「肩甲骨」

【要旨】

肩甲骨が正常に動くと、脂肪燃焼、バストアップ、姿勢が良くなる肩こり・腰痛解消、咀瞬が良く消化に良い…

肩甲骨が正常に動くと、脂肪燃焼、バストアップ、姿勢が良くなる肩こり・腰痛解消、咀瞬が良く消化に良い…

しかし、肩甲骨を正常に動かせない人が増加している。

【肩甲骨が動いていない人チェック】

・パソコンを1日中している人

・肩こりの人・姿勢が悪い人

【肩甲骨が動かないとこうなる】

・胸郭に影響

・頸椎や腰椎に影響

・肩関節に影響

【肩甲骨を動かす簡単体操】

理学療法士 田中 健一

※ 指先を肩の先端にあて肩甲骨を回す(10~15回)

※ 腕を肩の高さまで上げ手の甲を合わせる。手を返し肩甲骨を寄せるようにひじを開く

頭の上で手の甲をくっつける → 戻す(10回くり返す)

※ 左手を横に開き、ひざを曲げ、左足を右足に組む。腕は浮かないように体をひねる(20秒を3回)

ABC朝日放送「おはよう朝日」

2010年5月13日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「腰痛ストレッチ療法」

【要旨】

腰痛は、頭部の重みや、不安定な股関節の両方の影響を受けるダメージからなる。原因は大きく2つに分けることができる。

腰痛は、頭部の重みや、不安定な股関節の両方の影響を受けるダメージからなる。原因は大きく2つに分けることができる。

【姿勢の悪さ】

※ 腰痛を招く悪い立ち方

・いつも荷物を同じ方で持つ

・脚を組むクセがある

・いつも同じ脚に重心をかける

※ 良い立ち方

・左右均等に重心をかける

・頭・両肩・おしり・かかとを壁につける

・腰のすき間は手のひらが入る程度

【腰の負担になる動作を繰り返している】

・長時間に、同じ姿勢でいる

・腰の関節を曲げ、前側の椎間板に負担がかかるような座り方

【予防方法】

※ 違う体勢をこまめにとる

※ 負担の少ない座り方

・脚を投げ出さない

・お尻を背もたれにつける

ABC朝日放送「おはよう朝日」

2010年1月20日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「ひどい肩こりの解消法はコレ」

【要旨】

肩こりはなぜ起こるのか。

肩こりはなぜ起こるのか。

首のまわりの血流不全から周辺の筋肉が硬くなった状態を肩こりという。猫背など、悪い姿勢のまま生活することで肩こりになり、血流不全で硬化し、痛み・肩が上らない・首を動かしにくいなどの症状が出る。

【運動をする人としない人の違いについて】

・よく運動する方は、首周りの血流が得られているので硬りにくい。

・運動しない方は、首周りの筋肉が硬直しやすく痛みが出やすい。

※ 肩こりは運動と姿勢が関係しています。

【正しい姿勢のポイント】

正しい姿勢とは、首と腰は前に湾曲し、胸は後に湾曲していて、S字に曲がっている状態で体重や外部からの付加を分散させている状態になる。

悪い姿勢とは、胸椎の後湾が必要以上に丸くなった姿勢で猫背と言わせています。猫背になる要因は、寒さで体を守ろうとする姿勢や、こたつなど足を伸ばす状態を続けていると、猫背になり首のまわりの筋肉の緊張につながる。

肩こりは温めると良いと言われているが、一時的な効果を狙うならいいが冷えると筋肉は硬くなり、逆効果になる。

ABC朝日放送「おはよう朝日」

2009年10月22日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「実はスゴかった!ラジオ体操」

【要旨】

ラジオ体操は短時間で続けられるのが人気の理由である。お腹周りの筋肉増強、ストレッチ効果があってシェイプアップに効果的であり、ラジオ体操第1・第2合わせた約7分で約50kcalを消費できる。体重60~70kgの場合、毎日1年間続けると2kg~3kgのシェイプアップに効果がある。

ラジオ体操は短時間で続けられるのが人気の理由である。お腹周りの筋肉増強、ストレッチ効果があってシェイプアップに効果的であり、ラジオ体操第1・第2合わせた約7分で約50kcalを消費できる。体重60~70kgの場合、毎日1年間続けると2kg~3kgのシェイプアップに効果がある。

効果を上げる3つのポイントは、1.ラジオ体操の後にジョギング、ウォーキングなど有酸素運動をすること、2.筋肉づくりに不可欠な成長ホルモンは睡眠中に一番多く分泌されるので、就寝30分前までに済ませておくのがベストであること、3.どの筋肉をどう動かしているのかを意識することである。

ラジオ体操は肩こり・腰痛にも効果的である。肩こりは肩甲骨から首のうしろの筋肉の血流不全が関係している。肩甲骨を動かすラジオ体操が肩こりに効果的である。腰痛対策には前屈と後屈を繰り返し、背筋・でん筋・ハムストリングと前側の大腿筋を伸ばす。これを交互に繰り返すことで血行促進となる。また、ふくらはぎの運動は足先への血行促進につながり、冷え・むくみ対策にもなる。

ABC朝日放送「おはよう朝日」

2009年8月31日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「膝痛とのつき合い方」

【要旨】

膝の痛みの原因は、感染症・リウマチ性・腫瘍などを除き

膝の痛みの原因は、感染症・リウマチ性・腫瘍などを除き

一時的な膝の使いすぎや加齢によるもの(障害性)と、怪我や打撲などからくるもの(外傷性)がある。

障害性の原因は、膝を過度に使いすぎたり、長い年月をかけて軟骨が磨り減ることで骨に負担がかかって痛みがでることが主な要因である。

また外傷性の原因は、スポーツなどで転んだりした時に半月板やじん帯などを損傷して痛みが出ることが主な要因である(立位:体重がかかる、平地歩行:体重の約1.5~2倍、階段昇降:体重の約2~3倍)。

【変形性膝関節症について】

変形性膝関節症とは、軟骨や半月板が擦り切れて痛みが出る症状のことをさす。初期症状では歩き始めに膝に違和感が出始め、痛みの自覚として「膝が完全に曲がりきらない、伸びきらない」等炎症が起こり、膝周辺が腫れたり、むくんだりすることがある。日常的に痛みだすと、出かける気力も失せて、うつ状態になることもある。

症状別の原因としては、歩き始めに痛む場合、関節内の潤滑油である「ヒアルロン酸」濃度の低下が挙げられる。対策として、膝を温めたり、軽く動かしてヒアルロン酸の濃度を増やすことや、常時痛む場合は半月板や軟骨が痛んでいる可能性があるため膝の状態をMRIやレントゲンで確認することが望ましい。

股関節や足関節など、膝の上下の関係が硬いと、必要以上に(膝関節に)ねじれの力がかかり、負担がかかる場所の軟骨や半月板に損傷が起こる。膝を守る筋肉が少なくてもよけいに(膝関節が)動いてしまうことが多く、X脚やO脚は膝にかかる力のバランスが崩れやすい。

【治療方法】

坑炎症剤・シップなどの投薬、ヒアルロン酸・ステロイドなどの注射、膝周囲の筋肉を鍛えるなどのリハビリ等、保存的治療をおこなう。

ヒアルロン酸注射には、膝の潤滑油として軟骨・半月板への負担を減らすのに高い効果がある。

外科手術の方法としては、膝から内視鏡を関節内に入れて行う関節鏡視視下手術、骨を切って関節の荷重面を変える骨切術、関節ごと金属に変えてしまう人工関節置換術などがある。

【少しでも痛みを和らげたい時は】

大腿四頭筋に沿って塗り薬をすり込むようにマッサージしたり、お皿(膝蓋骨)を上下左右に動かし血流を改善させたりすること。軟骨や半月板は再生しにくい部分なので、痛みが来る前に予防が大切である。

【膝の痛みを予防するトレーニング】

理学療法士 田中 健一

【トレーニングその1】

1.仰向けに寝て足を曲げ、膝と足をこぶしひとつ分くらい開く

2.胸で膝を組んでおなかとお尻を持ち上げ3秒ほど止まって下ろす(10回)

【トレーニングその2】

1.横向きに寝て下の足は楽に上の足を少し斜め後ろにピンと伸ばす

2.腹筋を使って真横の姿勢を保ちながら上の足を上下させる(10回)

膝の痛みは、トレーニングで予防し、痛みが出たら早めに受診することが大切である。

ABC朝日放送「おはよう朝日」

2009年1月27日放送に中里院長が

出演しました。

【TV出演】

おはよう朝日 けさのクローズアップ

「ぎっくり腰」

【要旨】

ぎっくり腰とは急に発症するものではなく、小さな腰の負担(くしゃみや前かがみなど)が少しずつ蓄積され、それがコップに溜まる水のようにたまり続け、水が溢れた状態のこと。

ぎっくり腰とは急に発症するものではなく、小さな腰の負担(くしゃみや前かがみなど)が少しずつ蓄積され、それがコップに溜まる水のようにたまり続け、水が溢れた状態のこと。

ぎっくり腰は安静にしていれば2~3日で痛みが治まるため。病院に行かず放置しがちであるが、中には椎間板ヘルニアや腰の疲労骨折である分離症、内臓の病気が隠れている場合もあるので、病院で見てもらうことが望ましい。

腰周りの筋肉の硬直を避けることが予防につながる。普段から同じ姿勢にならず、腰への負担を分散させる動きに気をつける。適度な運動で血行を良くし、日ごろから筋肉を鍛えることを心がけることが、ぎっくり腰の予防に繋がる。

※ 南大阪スポーツメディカル&リハビリテーションセンター長として出演

学術活動・論文等

変形性膝関節症の重症度は体外衝撃波の短期治療効果に影響を与える

はじめに

近年,MRI が膝関節痛の診断に用いられるようになり,軟骨下骨の骨髄内病変について詳細な観察が可能となった。そして、変形性膝関節症(膝OA)に見られる骨髄内の輝度変化であるbone marrow lesion (BML) は膝関節痛と強い相関があることが示されている1)。また、このBMLは過剰なメカニカルストレスによる微小骨折の集積とそれに対する異常な骨リモデリングを反映すると考えられている。すなわち、軟骨下骨における微小骨折が、過剰なメカニカルストレスにより治癒機転が十分に働くことなく癒合不全として集積してしまったものがBMLであると考えることができる2)。

一方、膝OAに対する体外衝撃波治療(Extracorporeal shock wave therapy, ESWT)は、2005年に獣医のRevenaughが馬の膝OAに対して用いたのが最初である3)。2013年にはZhao4)らが人の膝OAに対して初めてESWTを実施し、照射のターゲットは明確ではないもののKellgren-Lawrence (KL) 分類5)グレード2と3の膝OAには有効であると報告した。その後、Gaoら(2015年)6)やSansoneら(2016年)7)が膝OAに対するESWTの成績を報告している。彼らは、ESWTは、痛みに関連するMRI上のBMLを早期に縮小し膝機能を改善させる効果的で信頼できる非侵襲的治療法であると結論付けている。その後2018年にKangらは膝OAのBMLをESWTのターゲットにした膝OA治療の最初の報告をしている8)。この治療方法の根拠としては、ESWTによる骨髄に対する物理的な刺激が上記の骨リモデリング異常を改善し微小骨折の治癒を促進する可能性が推測されている8)。

わが国でも2001年に高橋らが膝OAへの体外衝撃波の治療効果を報告しているが、そのターゲットは関節包や靱帯、腱の付着部であり、骨や軟骨ではなかった9)。今回の研究では、BMLをターゲットとして当院にてESWTを実施した膝OA症例を用いて膝OAの重症度がESWTの短期治療効果に与える影響について検討した。

対象と方法

当院では、内反型膝OAの診断のもとヒアルロン酸関節内注入療法を行うも症状の改善が得られず、MRIでBMLを認めたものをESWTの適応としている。照射部位はBMLが認められる大腿骨内顆部と脛骨内側高原の両方、あるいはいずれかで、痛みが感じられる部位とした。本研究では、2020年9月~2021年3月の間に3回以上のESWTを実施した65例72膝の中で、患者立脚型評価法であるKnee injury and Osteoarthritis Outcome Score(KOOS)を用いて治療効果を評価できた28例31膝を対象とした。照射開始時の平均年齢は62.1才(50-84) 男性10例女性18例であった。膝OAの重症度は初診時単純X線写真におけるKL分類を用いて評価した。治療前、治療開始後3ヶ月にKOOS評価ができたのは28例31膝であった。また、KL分類内訳は、KL2が6例6膝、KL3が12例12膝、KL4が11例13膝であった。

衝撃波の照射はDUOLITH SD1(STORZ MEDICAL、Tägerwilen、Switzerland)を用いて実施した。まず、MRIで大腿骨内顆部および脛骨内側高原のBMLが認められる部位を確認した。患者の膝を最大屈曲とし、超音波プローブをBMLが存在すると思われる部位に向け、軟骨の菲薄化した部位を同定した。同部をBML存在部位と考え、照射ターゲットの位置を決定した。そのターゲットに対してフリーハンドでハンドピースを垂直に把持して照射を開始、徐々に出力レベルを上げて患者の疼痛に耐えうる限界までレベルを上げた。最大出力は0.25mJ/㎟までとした。同じ部位の照射を継続していると痛み刺激が弱くなり消失してくるので、被検者の痛みの程度を細かく聞きながら、多方向から病巣全体に立体的に照射できるように努めた。ESWTは2500shotsを4Hzで2週間毎に最低3回照射するのを原則とした。その後、症状の改善が不十分な場合には3か月後のアンケートまで2~4週に1回の照射を続けた。1膝の平均照射回数は4.5回(3から8回)であった。

治療開始後3か月の時点で症状の改善により治療を終了した症例が35.5%(31膝中11膝)あり、KLグレード別ではKL2が50.0%(6膝中3膝)、KL3が16.7%(12膝中2膝)、KL4が46.2%(13膝中6膝)あった。改善がなかったため3か月以内に治療を終了したものが全体で2膝(6.5%)あり、いずれもKL4の症例であった。

また、3か月後の時点で改善が乏しく照射を継続した症例、または、改善が認められるもののさらなる改善の余地があると考え照射を継続した症例が31膝中18膝 (KL2が3膝、KL3が10膝、KL4が5膝)あった。

統計学的分析方法:ESWT実施前後におけるKOOSスコアの比較には、対応のあるt検定を、KL分類に従って3群に分けたKOOSスコア改善率の群間比較には一元配置分散分析、および、対応のないt検定を用いた。統計学的有意水準は5%未満とし、解析にはMicrosoft Excel 2016 (Microsoft Corp.、Redmond、WA、USA)を用いた。

結果

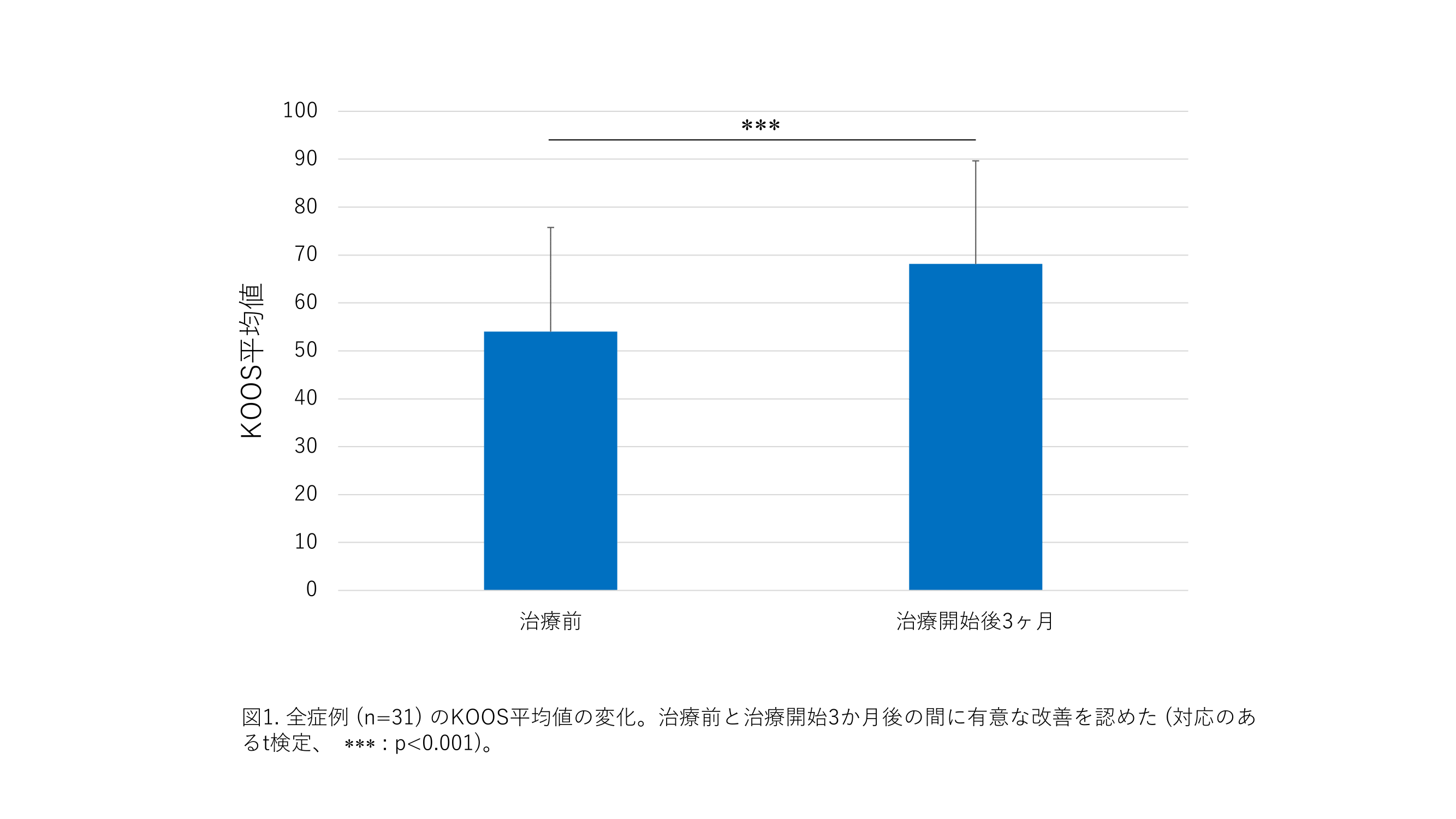

いずれの症例においてもESWTに起因すると思われる重篤な有害事象は認められなかった。28例31膝全体のKOOS平均スコアは治療前54.0(±26.4)から3か月後68.1(±25.7)と、治療前と比較して3か月後には有意に改善した (対応のあるt検定、n=31、p<0.001、図1)。

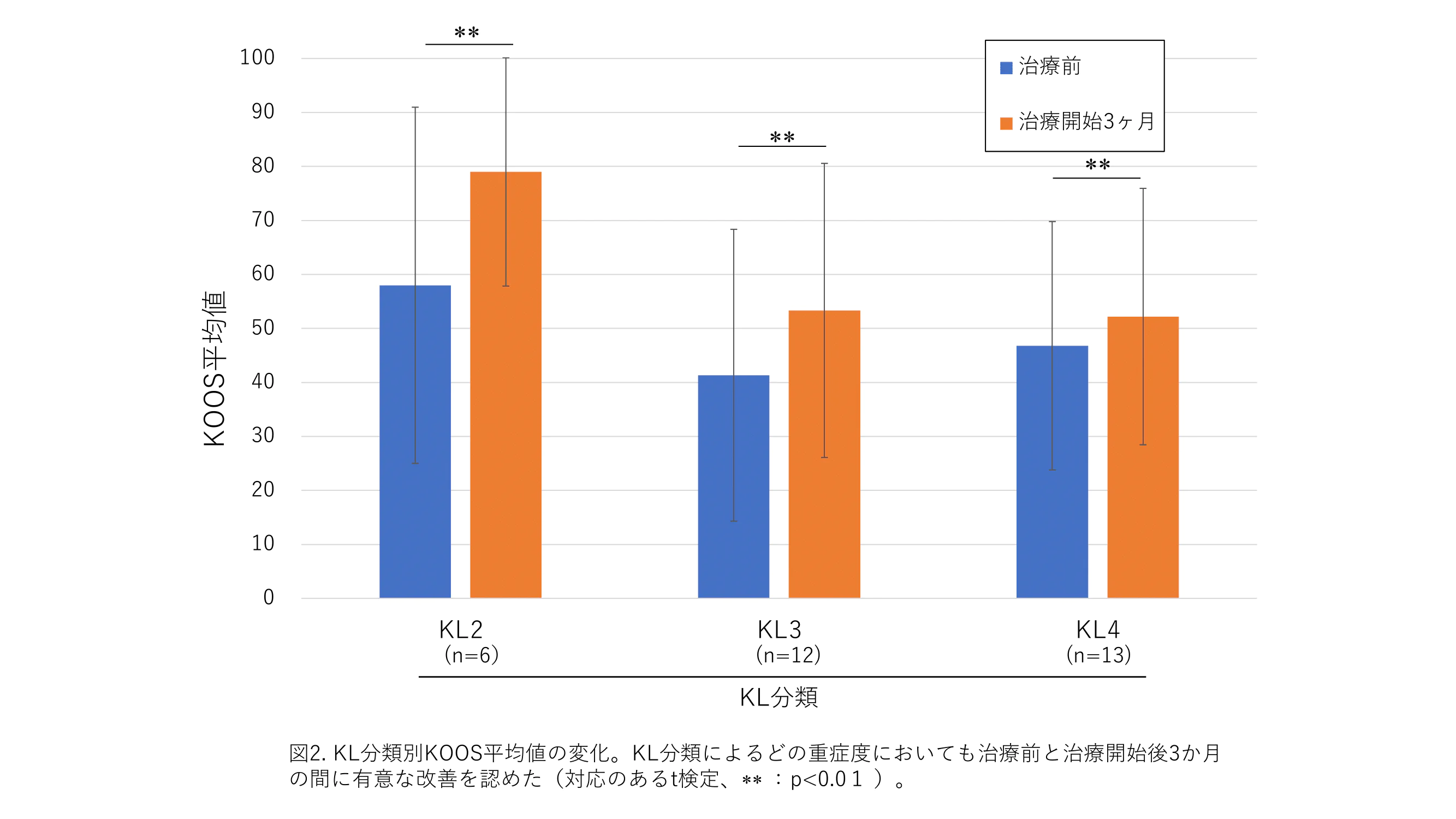

いずれの症例においてもESWTに起因すると思われる重篤な有害事象は認められなかった。28例31膝全体のKOOS平均スコアは治療前54.0(±26.4)から3か月後68.1(±25.7)と、治療前と比較して3か月後には有意に改善した (対応のあるt検定、n=31、p<0.001、図1)。  KL分類別では、KL2では治療前52.0(±23.1)から3か月後76.3(±15.9)へ、KL3では治療前49.2(±19.8)から3か月後64.8(±23.6)へ、KL4では、治療前59.3(±23.4)から3か月後67.4(±22.3)へと改善した(対応のあるt検定、KL2、3、4それぞれ、n=6、p<0.05、n=12、p<0.01、および、n=13、p<0.05、図2)。

KL分類別では、KL2では治療前52.0(±23.1)から3か月後76.3(±15.9)へ、KL3では治療前49.2(±19.8)から3か月後64.8(±23.6)へ、KL4では、治療前59.3(±23.4)から3か月後67.4(±22.3)へと改善した(対応のあるt検定、KL2、3、4それぞれ、n=6、p<0.05、n=12、p<0.01、および、n=13、p<0.05、図2)。

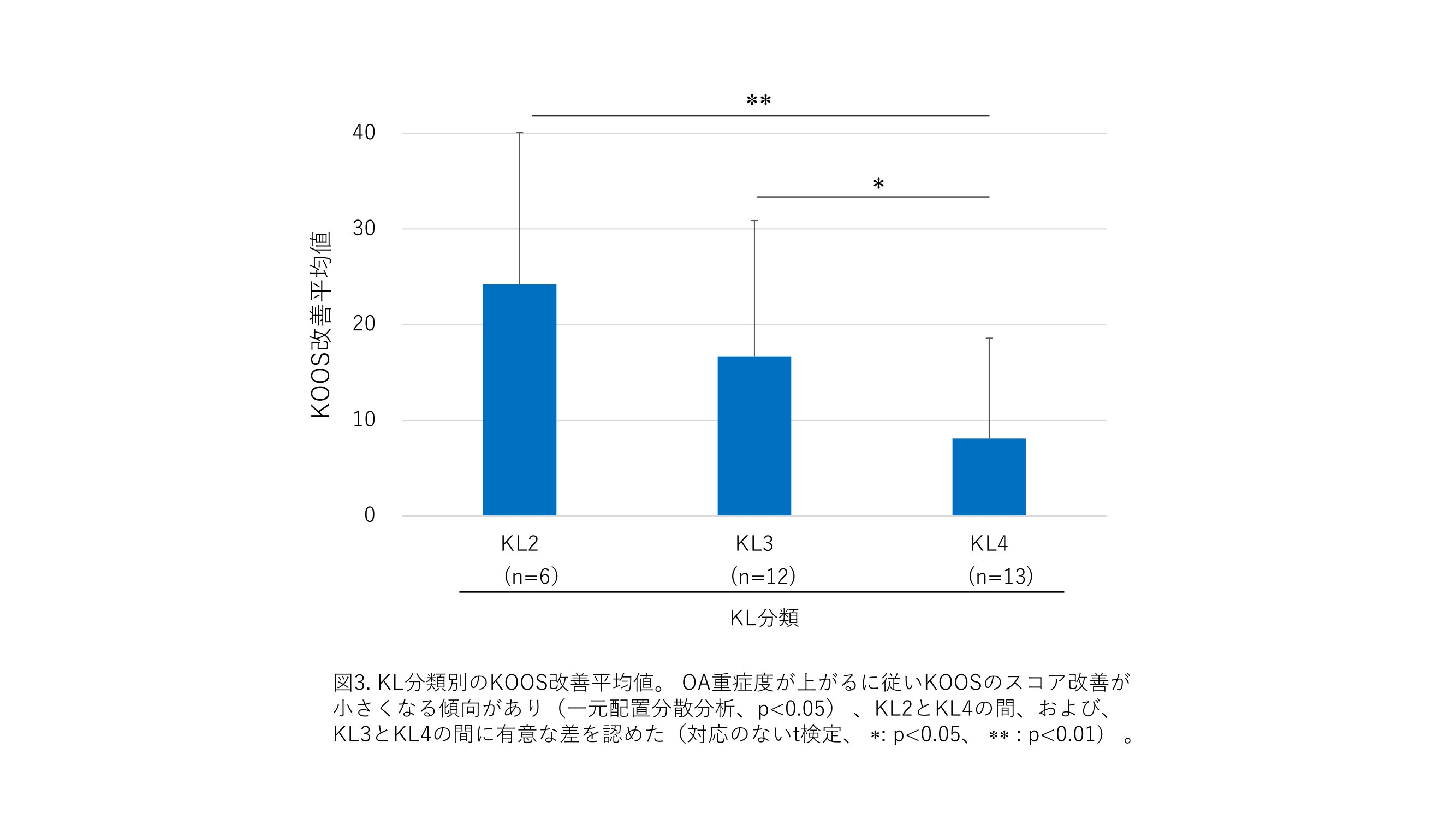

すなわち、KL分類によるどの重症度においても治療前と治療開始後3か月の間に有意な改善を認めた。 KL分類別のスコア改善は、KL2では24.2(±15.8)、KL3では16.7(±14.2)、KL4では8.1(±10.5)であり、重症度が高くなると有意にスコア改善が小さくなる傾向が認められた(一元配置分散分析、p<0.05、対応のないt検定、KL2と4でp<0.01、KL3と4でp<0.05、図3)。

考察

本研究において、膝OA重症度に関わらず31膝全体の3か月後KOOSスコアが有意に改善したことは、BMLを有する膝OAに対してESWTは有効であることを示している。この結果は、Zhaoら4)、Gaoら6)やSansoneら7)の膝OAに対するESWTの有効性に関する報告を支持する。また、Kangらは膝OAのBMLをESWTのターゲットにした報告8)の結果とも一致するものであった。

今回の研究において、KL分類によるどの重症度においても治療前と治療開始後3か月の間にKOOSの有意な改善を認めた。すなわち、ESWTはKL分類によるOA重症度に関わらず一定の治療効果が得られる治療法であると思われる。しかし、KOOSのスコア改善の平均値を見ると、KL2では24.2、KL3では16.7、KL4では8.1であり、膝OAの重症度の大きいものはスコア改善が小さい傾向が認められ、特にKL4ではKL2やKL3に比べてESWTによるスコア改善効果が有意に小さかった。この結果は、ZhaoらのKL2とKL3の膝OAにESWTが有効であるとの報告4)を支持するものである。以上より、MRIでBMLの認められるKL分類2あるいは3の膝OAがESWTの良い適応と思われる。

KL2は早期の改善率が高く、実際の治療において3回程度の照射において症状が改善して治療を終了することが多かった。しかし、2膝において3か月以降も治療が継続されており、この2膝についてはスポーツ活動の継続が痛みの持続を引き起こした可能性がある。改善が不十分で治療を継続する例においては運動指導が重要と思われた。KL3は3か月以降も治療を継続するものが多く、すなわち、KL3ではKL2に比べて改善が遅れる傾向があると思われる。KL4においては改善幅がも小さく、KL2やKL3に比べてKL4ではESWTの治療効果が低いと思われた。以上の結果に関しては、ESWTの作用機序を考えれば理解可能であろう8)。すなわち、OA重症度は経時的に進行するため、KL2はKL3に比べて、また、KL3はKL4に比べてBMLが形成されてからの期間が短いと考えられる。ESWTにより骨組織に与えられる衝撃波のエネルギーには限界があるため、骨量が増加し骨硬化が生じたBMLに衝撃波を照射しても微小骨折の治癒を促進し骨リモデリング異常を改善することが出来なくなるものと思われる。また、衝撃波を照射しBMLの微小骨折の治癒促進を試みても、スポーツ活動の継続などでBMLに対する過剰なメカニカルストレスが持続すれば、その治癒が妨げられることは十分に考えられる。

しかし、今回の研究では、KL4においても、全く効果がなかった4膝を除く9膝で何らかの治療効果が認められた。今後、照射回数や継続期間、照射後の後療法を工夫することによりESWTの治療成績を改善させることができるかもしれない。また、KL分類以外に治療効果に影響を与える因子を見出すことが出来れば、適応を工夫することによりさらに高い治療効果を得ることができるであろう。

本研究にはいくつかの限界がある。第一に、本研究は症例の登録期間の間にKOOSアンケートに協力してくれた患者のみを対象としている点が挙げられる。すなわち、評価できた膝は研究期間にESWTを実施したもののうち43%のみである。したがって、選択バイアスが生じている可能性があり、本研究の結果の解釈には注意が必要である。また、解析の対象となった症例数全体が少なく、その結果、KL分類別の症例数が少なくなった。しかし、それにも関わらず、統計学的な解析結果はKL分類が進むと治療効果が不良となる傾向を示していた。第二に、治療開始半年後、一年後の結果が得られていない点が挙げられる。治療開始後3ヶ月で改善が認められたものが、半年後、一年後にもその成績を維持できているのかは、今後の追跡調査の結果を待ちたい。さらに、今回の研究結果は、KL分類に関わらずKOOS改善効果が大きいもの、改善が全く見られないものもあることを示している。KOOSの改善に影響を与える他の因子についても、今後、調査検討を行なって行きたいと考えている。

結論

膝OA重症度はESWTによるKOOS改善効果に影響を与え、膝OA重症度のより高い症例においてKOOS改善効果がより小さかった。しかし、重症度の高い症例でもESWTが有効なものがあり、KL分類以外にも治療効果に影響を与える因子に関してさらなる調査検討が必要と考えられた。

文献

1. Felson DT, Chaisson CE, Hill CL, et al: The association of bone marrow lesions with pain in knee OA. Ann Int Med.2001;134:541–549.

2. Donell S. Subchondral bone remodeling in osteoarthritis. EFORT Open Reviews. 2019;4:221-229.

3. Revenaugh MS. Extracorporeal shock wave therapy for treatment of osteoarthritis in the horse: clinical applications. Vet. Clin North Am Equine Prac. 2005;21:609-625.

4. Zhao Z, Jing R, Shi Z, et al. Efficacy of extracorporeal shock wave therapy for knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. J Surg Res.2013;185:1-6.

5. Kellgren JH, Lawrence JS. Radiological assessment of osteo-arthrosis. Ann Rheum Dis 1957; 16(4):494.

6. Gao F, Sun W, Li Zirong, et al. Extracorporeal shockwave therapy in the treatment of primary bone marrow edema syndrome of the knee: a prospective randomized controlled study. BMC Musculoskeletal Disord. 2015;16:379.

7. Sansone V, Romeo P, Lavanga V: Extracorporeal shock wave therapy is effective in the treatment of bone marrow edema of the medial compartment of the knee: a comparative study. Med Princ Pract 2017;26:23-29.

8. Kang S, Gao F, Han J, et al. Extracorporeal shock wave treatment can normalize painful bone marrow edema in knee osteoarthritis: A comparative historical cohort study. Medicine (Baltimore). 2018;97:e9796.

9. 高橋謙二ら. 変形性膝関節症に対する低出力体外衝撃波療法の除痛効果:日整会誌.2001;75:S351.

10. Roos EM, Roos HP, Lohmander LS, et al. Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS) development of a self-administered outcome measure. J Orthop Sports Phys Ther. 1998;28:88-96.

図の説明文

図1. 全症例 (n=31) のKOOSの変化。治療前と治療開始3か月後の間に有意な改善を認めた (対応のあるt検定、 *** : p<0.001)。

図2. KL分類別KOOS平均値の変化。KL分類によるどの重症度においても治療前と治療開始後3か月の間に有意な改善を認めた(対応のあるt検定、** : p<0.01 )。

図3. 図3. KL分類別のKOOS改善平均値。 OA重症度が上がるに従いKOOSのスコア改善が不良となる傾向があり(一元配置分散分析、p<0.05) 、KL2とKL4の間、および、KL3とKL4の間に有意な差を認めた(対応のないt検定、 *: p<0.05、 ** : p<0.01) 。

第1回 足の構造と機能研究会学術集会で沼澤が研究発表を行いました。

5月13日(日)に森ノ宮医療大学で行われた第1回足の構造と機能研究会学術集会に、当院の放射線技師の尾上と理学療法士の沼澤、野田、田原が参加しました。

この学術大会は「構造と機能の追求」というテーマで行われ、足関節・足部についての最新の知見を知ることが出来ました。

この学術大会の中で沼澤は「高校生バスケットボール選手における足関節捻挫の危険因子について~メディカルチェックを用いた前向き調査~」というテーマで口述発表を行いました。

発表の内容としては、バスケットボール現場では足関節捻挫が頻繁に発生していますが、他の傷害と比べて軽視されがちで足関節捻挫の危険因子はまだまだ明らかでないことが多いのが現状です。その為、大阪府バスケットボール協会の活動として行っている、中学生や高校生、大学生のメディカルチェックを通して、足関節捻挫が起こる原因を分析し予防介入、効果検証についての発表を行いました。

このような活動が、足関節捻挫の発生や再発予防に繋がり、一人でも多くの選手を足関節捻挫から救う手助けになればいいと考えています。

報告者:野田

第2回MKPT学術大会で野田が研究発表しました

2018年3月17~18日の2日間、富山で行われた第2回MKPT学術大会に当院理学療法士の野田が参加し研究発表しました。

この学会は【臨床に活かす形態と機能の診方】というテーマでおこなわれ、今回は野田が「上肢運動時における肩甲骨内転筋の超音波動態評価‐少年野球選手に着目して‐」というタイトルで口述発表しました。

一般的に投球障害の選手は肩甲骨内転筋の筋力が低下していると言われています。しかし客観的なデータで示した研究は少ない現状にあります。また肩甲骨内転筋の一部である僧帽筋に着目した研究が多数で、菱形筋に着目した研究はあまりみられていません。そこで今回は臨床現場で比較的容易に使用できる超音波検査装置(エコー)を用いて、菱形筋を含め肩甲骨内転運動にはどの筋が主に働いているのかを検証しました。

この学会の参加者は普段病院や診療所で働いている理学療法士だけでなく、研究に従事している理学療法士も多く、質疑応答では研究に従事している理学療法士から我々とは視点の異なる意見を頂きました。まだまだ課題があり再考が必要ですが、投球障害の予防に向けた研究をおこなっていくことで、当院に来ている投球障害の患者様により良い治療を提供できると考えています。

Nクリニックグループでは、怪我から復帰するためのリハビリテーションに加えて、怪我を事前に防ぐための活動も実施しております。野球肘検診やスポーツ現場でのトレーナー活動があります。選手の怪我が多く、困っている指導者の方や保護者の方がいましたら、是非一度ご相談ください。

報告者:野田

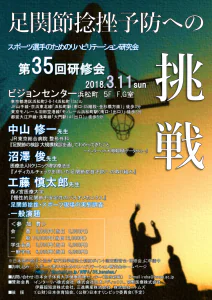

先日、東京で開催された「スポーツ選手のためのリハビリテーション研究会」にて、当院理学療法士の沼澤が口述発表を行いました。

平成30年3月11日東京にて、「スポーツ選手のためのリハビリテーション研究会~足関節捻挫予防への挑戦~」というテーマで開催され、当院理学療法士の沼澤と辰谷が参加してきました。

この研究会は理学療法士や柔道整復師、トレーナーなどはスポーツ医・科学に関わる様々な職種の方がスポーツ選手に携わるものとして、最新のスポーツ医療の情報を得たり現在の課題などを把握出来る会となっています。今回は沼澤が「メディカルチェックを用いた足関節捻挫予防への取り組み~大阪府バスケットボール協会の活動を通して~」というタイトルで口述発表を行いました。

発表の内容としては、足関節捻挫が頻発するバスケットボール現場では”捻挫くらいなら”という考えが未だに多く、他の傷害と比べて軽視されがちで足関節捻挫の危険因子はまだまだ明らかでないことが多いのが現状です。その為、大阪府バスケットボール協会の活動として行っている、中・高校生や大学生のメディカルチェックを通して①問題の把握 ②傷害の原因 ③予防介入 ④効果検証という傷害予防サイクルを掲げて活動を行っています。

今回はその中でも②の傷害原因を探るために、足関節捻挫が起こる原因を分析し予防介入、効果検証について発表を行いました。

将来的にはメディカルチェックを通して、足関節捻挫の発生や再発予防に繋がるよう怪我をする選手が一人でも減らせることが出来ればと考えています。また今回このような研究会で発表する事で、このような活動が広がっていければと思います。

報告者:辰谷

第52回日本理学療法学術大会に参加してきました

平成29年 5月12日から5月14日の3日間、千葉県の幕張メッセにて第52回日本理学療法学術大会が開催され、当院からはリハビリテーション科の田中、沼澤、野田が参加しました。

今回は、沼澤が「高校生バスケットボール選手における足関節捻挫の危険因子について~メディカルチェックを用いた前向き調査~」という題で、口述発表を行いました。

発表の内容としては、バスケットボールで特に起こりやすい怪我の一つに足関節捻挫がありますが、他の障害と比べて軽視されがちです。今回は大阪府バスケットボール協会の活動の一環として行っている高校生や中学生年代のメディカ ルチェックを通して足関節捻挫が起こる原因を分析し発表を行いました。将来的にはメディカルチェックを通して、足関節捻挫の発生や再発予防に繋がるようにしていきたいと考えています。

また、野田は「振り向きテストにおける足関節不安定症の定量的評価の再現性」という題で、ポスター発表を行いました。振り向きテストとは、足関節捻挫の不安定性を評価するための方法で、捻挫をした事がある人とない人で不安定性に差があるのかを検討しました。足首に不安定性があるが、どれくらいの不安定性があるのかは不明瞭であり、検者(医療従事者)の主観になっています。そのため、加速度計を使用し足首の不安定性を客観的なデータで示していくことが出来れば、足関節捻挫になってしまった選手の復帰時期や再発のリスクなどに有用になると考えています。

Nクリニックグループでは、怪我から復帰するためのリハビリテーションに加えて、怪我を事前に防ぐための活動も実施しております。その一つにスポーツ現場でのトレーナー活動があります。選手の怪我が多く、困っている指導者の方や保護者の方がいましたら、是非一度ご相談ください。

報告者:野田

第27回日本臨床スポーツ医学会学術集会に参加してきました。

平成28年11月5日と6日に千葉県の幕張メッセで第27回日本臨床スポーツ医学会学術集会が開催されました。そこで当院理学療法士の、沼澤俊が大阪府バスケットボール協会医科学委員の一員として、昨年度から実施しているメディカルチェックに関する内容についてポスター発表を行ってきました。

現在、大阪府バスケットボール協会医科学委員会の取り組みとして傷害予防に特に力を入れており、その活動の一環として中学生・高校生を対象にメディカルチェックを実施し、傷害が発生する前の選手の状態をチェックし注意喚起や問題点の改善を目的にサポートを行っています。今回は昨年度、実施した高校6チームのメディカルチェックにおける調査結果の一部をまとめ、ポスター発表を行いました。

発表内容は、「高校生バスケットボール選手における足関節捻挫の発生状況とその所見について」というタイトルでウインターカップ大阪府予選ベスト8以上の男女各3チームの足関節捻挫の発生状況、および自覚的な足関節の不安定感の実態を調査した内容となっています。

今回の調査で分かった点をまとめると、

①初めて捻挫した年代が若いほど、その後に捻挫を繰り返しやすい。

②捻挫を繰り返している選手ほど、普段から自覚的な足関節の不安定感(グラッとする違和感)を感じている。

③自覚的な足関節の不安定感を有している選手ほど、足に痛みを伴っており肥満傾向にあること

足関節捻挫は非常に軽視されやすく、「捻挫くらいなら大丈夫、そのままプレーできる」という考えが未だに多くみられているのが現状です。その結果、不安定感が持続しその後の痛みやパフォーマンス低下に繋がる選手も少なくありません。

大切なことはいかに初回の捻挫の際に適切な治療やリハビリテーション、コンディショニングができるかどうかでその後の予後は大きく変わると考えています。当院にも、足関節捻挫を受傷したスポーツ選手が多く来院されます。そのようなスポーツ選手に対して再発予防までしっかり行い、少しでも捻挫後の後遺症で困っている選手を少なく出来ればと考えています。

報告者:沼澤

第51回日本理学療法学術大会に参加してきました

平成28年5月20日から5月22日の3日間、札幌コンベンションセンターにて第51回日本理学療法学術大会が開催され、当院からはリハビリテーション科の田中と野田が参加してきました。

今回は、田中が『「第2回ジュニアチャリティーカップ」ゴルフ大会活動報告 ジュニアゴルファーの障害予防を目的としたメディカルサポートのあり方』という題で、ゴルフの大会におけるメディカルサポートの活動報告と今後ジュニアゴルフファーの障害予防としておこなっていくべきサポート体制の提案をしました。

ジュニアチャリティーカップ ジュニアゴルファーの障害予防に対する意識の低さが障害予防への取り組みの阻害因子となっていること、また障害発生についてはジュニア世代も他の世代と同様腰部の疾患が多い傾向にあることがわかり、どういうサポート体制をしていったら良いかが徐々に絞られてきました。

また、野田は「ジャンプ着地動作時の下肢関節のkinematicsを変化させるには?~骨盤後傾・膝関節内外反に着目して~」という題で、ジャンプ着地動作時の指示の与え方によって動作にどのような違いが見られるかについて発表を行ってきました。

ジャンプ着地の際には膝靭帯損傷や足関節捻挫などの発生が多く、スポーツ選手に理想的な動作を学習させることは怪我の予防や、怪我の再発を防ぐ上でとても重要となってきます。

Nクリニックグループでは、怪我から復帰するためのリハビリテーションに加えて、怪我を事前に防ぐための活動も実施しております。その一つにスポーツ現場でのトレーナー活動があります。選手の怪我が多く、困っている指導者の方や保護者の方がいましたら、是非一度ご相談ください。

また、ゴルフをされている方に対する様々なサポート体制もより強化しております。Nクリニックでは、ゴルフを始めたばかりの方からプロゴルファーまで、競技特性を考慮した治療を行っています。また、PEP OsakaやPEP治療院では多くのゴルファーの方に対して、日々のケアやパフォーマンスアップのためのトレーニングやコンディショニングを実施しております。さらにGOLF LABO(ゴルフ ラボ)ではスイングを改善し、障害予防やパフォーマンスアップに繋がる指導を行っております。ゴルフをされていて身体の事で悩まれている方は、是非ご利用ください。

報告者:新井

第26回日本臨床スポーツ医学会学術集会

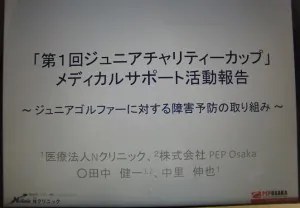

平成27年11月7日~8日にかけて、神戸国際会議場にて第26回日本臨床スポーツ医学会学術集会が開催されました。当院から院長の中里と理学療法士の田中が「第1回ジュニアチャリティーカップ」メディカルサポート活動報告 〜ジュニアゴルファーに対する障害予防の取り組み〜 というタイトルで口演発表を行いました。また梅本が大阪府サッカー協会が事業としておこなった「メディカルサポートに関するサッカー指導者の意識調査」の共同演者として参加しました。

今回開催された日本臨床スポーツ医学会学術集会は、スポーツ医学に関わる各分野の医師(整形外科以外にも内科など)や理学療法士、アスレティックトレーナーなどスポーツに携わる様々な職種が集まり学術研究、情報交換、臨床研修を図るために行われる学会です。

今回、田中は一般演題のメディカルサポート部門で発表を行いました。今回の調査から、ジュニアゴルファーの障害予防に関するケアの方法や予防のトレーニングに関する知識は親からの情報が多くを占めており、野球やサッカーなどと比べ専門的な知識を持ったトレーナーや医療従事者などからの指導を受ける場がまだまだ少ないのが現状であるという結果が出ました。

また梅本は大阪府サッカー協会スポーツ医学委員の活動メンバーの一人として、高校サッカー部の指導者に対し、「トレーナーの必要性を感じるかどうか」という意識調査を行いました。アンケートの結果から、障害予防やコンディショニングの面で指導者の多くは現場でトレーナーは必要だと感じながらも、現状としてはトレーナーの人手不足や資金的な面で多くの高校ではトレーナーがいない高校が大半を占めていました。

2日間に渡って全国から医師や理学療法士などが日頃行っているスポーツ医学に関する研究の口演やポスター発表を見る事が出来、今後仕事をする上で良い刺激を受ける事が出来ました。また今回、田中の発表であったジュニアゴルファーに対する障害予防やパフォーマンスアップに対するコンディショニング調整やトレーニング方法の指導を行う場として、当院が少しでも貢献出来ればと感じました。

報告者:嵩本

第70回日本体力医学会大会

平成27年9月18日(金)~20日(日)にかけて、和歌山県民文化会館、ホテルアバローム紀の国で第70回日本体力医学会大会が開催されました。そこで当院理学療法士の沼澤が大阪府バスケットボール協会の医科学委員会の調査報告として「外傷・障害調査からみた高校バスケットボール選手における既往歴別の足関節捻挫受傷機転」というテーマで発表を行いました。

日本体力医学会大会とは公衆衛生や疫学から整形外科・内科・臨床スポーツ医学・スポーツ心理学などあらゆる分野の研究者や専門家が集まり、国民体育大会行事の一環として年に1回、原則として国民体育大会の開催地で開かれる学術大会です。

今回の発表した内容としては、大阪府バスケットボール協会に所属する高校バスケットボール部男子・女子に対して、現在までに経験したことのある怪我に対するアンケート調査を行い、特に多かった足首の捻挫に対しての報告を行いました。

大阪府はチーム数が多く、インターハイ予選が4月や5月で始まる為、早い高校では3年生の4月や5月で部活動を引退してしまいます。その為、怪我などで部活動に全力で取り組めない選手や最後の試合に出られない選手を少しでも減らせるように今回の調査の結果をより発展させ、今後は足首の捻挫の「再発」や「予防」に繋げられるような取り組みを行えたらと感じました。

報告者:嵩本

第50回日本理学療法学術大会に参加してきました

平成27年6月5日から6月7日の3日間、東京国際フォーラムにて第50回日本理学療法学術大会が開催されました。

当院からはリハビリテーション科の田中と新井が参加し、田中が「女子ジュニアゴルファーの障害およびコンディショニングの現状調査」についてポスター発表を行ってきました。

これまでゴルファーに対する障害予防に関する発表は少なく、今回の調査の結果から、選手自身もどのように障害予防に取り組んだら良いのか分からない現状があるということが明らかになりました。まだまだ、理学療法士の中でもゴルファーへのサポートに関する認知度は低く、今回のように情報発信をしていく重要性が再認識できました。

今回は女子ジュニアゴルファーを対象としましたが、今後は、一般の方を対象としたゴルフの障害に関するアンケート調査を実施していきますので、ご協力をお願い致します。

Nクリニックグループでは、ゴルフをされている方に対する様々なサポート体制を整えてお待ちしております。Nクリニックでは、様々なレベルのゴルファーの障害について、競技特性を考慮した治療を行っています。また、PEP OsakaやPEP治療院では多くのゴルファーの方に対して、日々のケアやパフォーマンスアップのためのトレーニングやコンディショニングを実施しております。

ゴルフをされていて身体の事で悩まれている方は、是非一度ご相談ください。

報告者:新井